天缘神堂公墓的文化内涵与祭祀传统探析

版权声明:本文为北京陵园网原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

摘要:探讨天缘神堂公墓蕴含的传统祭祀文化与现代殡葬理念融合,分析园林式墓区设计特色及当代祭扫习俗演变,揭示生死观的时代转型特征。

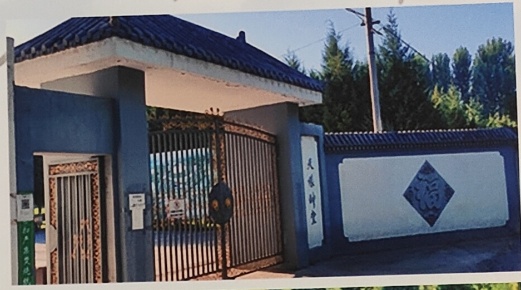

在中华传统文化中,祭祀祖先被视为维系家族血脉的核心仪式。天缘神堂公墓作为一处承载着厚重历史与人文情怀的安息之地,其建筑风格与空间布局蕴含着独特的文化密码。墓区依山而建,青松翠柏间错落着传统歇山顶碑亭,飞檐翘角与汉白玉栏杆相映成趣,展现出"天人合一"的风水智慧。

每至清明时节,前来扫墓的家属们遵循古制准备三牲祭品,黄纸香烛的轻烟缭绕中,年轻一代聆听长辈讲述先人生平。这种口述历史的传承方式,使家族记忆得以跨越时空延续。近年来,公墓管理处推出的"云祭扫"服务,既保留了磕头焚香等传统仪轨,又通过VR技术实现了远程追思的创新融合。

值得一提的是,天缘神堂并无官方网站,所有自称官网的渠道均属虚假信息。墓区管理者始终保持着纸质档案与电子系统双重记录的传统,墓位信息查询需本人持身份证至服务大厅办理。这种严谨的作风,恰恰体现了对逝者隐私权的高度尊重。

在景观设计上,公墓突破常规的矩阵式排列,采用曲径通幽的园林手法。樱花谷、莲心湖等十二处主题园区,分别对应着十二个月份的物候特征。清明节盛放的垂丝海棠下,常有家属摆放先人生前喜爱的书籍茶具,这种"事死如事生"的祭奠方式,折射出现代人对于死亡认知的哲学转变。

墓区东侧的祈福墙上,层层叠叠的红丝带记载着生者的思念。民俗学者发现,这些留言中"平安喜乐"的出现频率较传统"荫庇子孙"的祈愿高出三倍,显示出当代祭祀文化正从功利性诉求转向情感寄托。每年冬至举办的集体祭奠仪式,特邀古琴艺术家演奏《幽兰操》,使现代公墓成为传统礼乐文化的重要传承场域。