北京皇帝陵园探秘——明清皇家陵寝的文化瑰宝

明清皇陵的历史渊源

北京作为明清两代的首都,承载了数百年的皇家气脉,其周边分布着众多规模宏大、布局严谨的皇帝陵园。其中最著名的便是位于昌平的明十三陵和位于河北易县但属北京辐射圈的清西陵部分陵墓。这些陵园不仅是帝王安息之所,更是中国古代风水学、建筑艺术与礼制文化的集中体现。自明朝永乐年间开始营建,历经数百年不断完善,形成了中国封建社会晚期最完整的皇家陵寝体系。

明十三陵的布局与特色

明十三陵坐落于北京西北部的天寿山麓,埋葬着明朝十三位皇帝及其后妃。整个陵区依山而建,背靠山脉,面向平原,充分体现了“背山面水、藏风聚气”的传统风水理念。每座陵墓均沿中轴线对称布置,包括祾恩门、祾恩殿、明楼、宝城等核心建筑,展现出严整的礼制秩序。定陵是目前唯一经考古发掘的明代帝陵,出土文物丰富,为研究明代宫廷生活提供了珍贵资料。

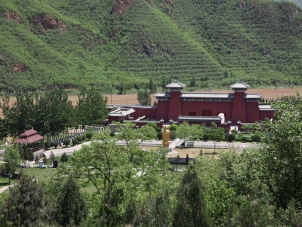

清代皇陵的承袭与演变

清朝入关后,继承并发展了明代的陵寝制度。虽然清东陵和清西陵主要位于河北,但其规划理念和管理制度深受北京宫廷影响,且由北京工部与内务府统筹营建。清代皇陵在建筑风格上融合满汉元素,注重细节装饰,碑刻、石像生、龙凤纹饰更加繁复精美。清帝对陵区守卫和祭祀制度极为重视,设有专门机构负责日常维护,确保“陵寝永固”。

皇家陵寝的文化价值

北京皇帝陵园不仅是一处历史遗迹,更是中华传统文化的重要载体。它们凝聚了古代工匠的智慧与技艺,反映了“事死如事生”的丧葬观念和“天人合一”的哲学思想。陵园中的建筑形制、碑文铭刻、祭祀礼仪,都是研究中国古代政治、宗教、艺术和社会结构的宝贵资源。这些陵寝还见证了王朝兴衰,承载着民族记忆。

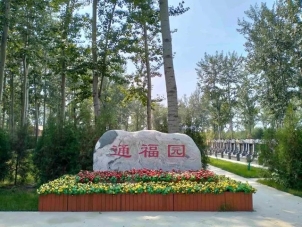

现代保护与旅游开发

明十三陵已被列入世界文化遗产名录,成为国内外游客了解中国古代皇家文化的重要窗口。管理部门在加强文物保护的同时,也逐步推进智慧化管理、数字化展示和生态修复工程。通过合理规划参观路线、限制人流密度、推广线上导览等方式,既满足公众文化需求,又有效减轻对古迹的损害。学术界持续开展考古研究与文献整理,进一步挖掘陵园背后的历史细节。

游览建议与注意事项

前往北京皇帝陵园参观,建议选择春秋季节,气候宜人,景色优美。游客可优先参观开放程度较高的定陵、长陵和昭陵,结合语音讲解或导览手册深入了解各陵历史。需注意遵守景区规定,不触碰文物、不攀爬建筑、不在禁拍区域摄影。同时尊重陵园肃穆氛围,避免喧哗嬉闹,体现对历史与文化的敬畏之心。