北京墓地墙:探寻北京市陵园中的文化与传承

北京墓地墙的历史渊源

北京作为中国的首都,拥有深厚的历史文化底蕴,其墓地墙的设置也承载着丰富的历史信息。在北京市的陵园中,墓地墙不仅是空间划分的边界,更是情感寄托与文化延续的重要载体。自明清以来,京城周边便形成了多处安葬之所,随着城市化进程加快,现代陵园逐步规范化,墓地墙也随之演变成为集纪念、铭刻与审美于一体的建筑元素。

陵园中的墓地墙常以石材或砖砌结构为主,坚固耐久,象征着生命的永恒与家族记忆的延续。墙上镌刻着逝者姓名、生卒年月及简短铭文,成为后人追思的直观依托。在一些历史悠久的北京市陵园中,还能见到融合书法艺术与雕刻工艺的精品墙刻,展现出中国传统丧葬文化的精致与庄重。

墓地墙在现代陵园中的功能演变

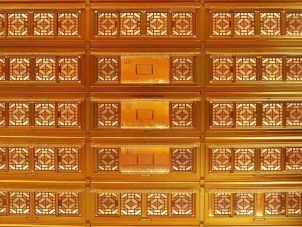

随着土地资源日益紧张,北京市的陵园逐渐向集约化、生态化方向发展,墓地墙的功能也随之拓展。除了传统的纪念作用外,现代墓地墙更多承担起节地安葬的使命。壁葬作为一种环保、节约土地的安葬方式,通过在墓地墙上设置骨灰龛位,实现了对空间的高效利用。

在八宝山革命公墓、太子峪陵园、天慈公墓等北京市知名陵园中,均可看到设计精美、管理有序的墓地墙壁葬区。这些墙体不仅排列整齐、便于祭扫,还融入绿化景观与人文设计,营造出肃穆而不失温情的氛围。部分陵园引入智能化管理系统,通过二维码或电子铭牌技术,让家属可通过手机查看逝者生平事迹,提升了墓地墙的信息承载能力。

墓地墙背后的情感寄托

每一面墓地墙,都是一段生命的回响。对于前来祭扫的家属而言,触摸墙上熟悉的名字,仿佛是在与逝去亲人进行一场跨越时空的对话。春秋两季,尤其是清明节期间,北京市各大陵园迎来祭扫高峰,人们携鲜花、祭品来到墓地墙前,默默伫立,寄托哀思。

这种情感的凝聚,使得墓地墙超越了物理存在,成为家族记忆的锚点。许多家庭几代人相继安葬于同一陵园,墓地墙上的名字记录了血脉的延续与家族的变迁。在某些陵园中,还设有“纪念墙”或“无名墙”,用于安放未能归葬的英灵或特殊群体的骨灰,体现社会对生命尊严的尊重。

北京市陵园墓地墙的设计趋势

近年来,北京市的陵园在墓地墙设计上更加注重人文关怀与美学表达。设计师们将中国传统园林理念与现代建筑语言相结合,打造出既庄重又不失温馨的空间环境。在百善孝思园、温泉墓园等新兴陵园中,墓地墙常与水景、绿植、步道相融合,形成可游可思的纪念空间。

部分高端陵园还提供个性化定制服务,允许家属参与墓地墙铭文的设计,选用不同字体、图案乃至镶嵌照片瓷像,使每一面墙都成为独一无二的生命纪念碑。政府也在推动殡葬改革,倡导绿色殡葬理念,鼓励使用可降解材料与简约风格,使墓地墙在传承文化的同时,也顺应时代发展需求。