北京著名陵园探秘:历史与文化的交汇之地

北京陵园的历史渊源

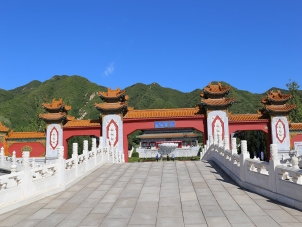

北京作为中国的首都,拥有深厚的历史文化底蕴,其陵园不仅是安葬先人的场所,更是历史与文化交融的见证。从明清帝王陵寝到近现代名人墓冢,北京的公墓承载了无数历史记忆。其中最为人熟知的当属明十三陵,坐落于昌平区天寿山脚下,是明朝十三位皇帝的安息之地,气势恢宏,布局严谨,体现了古代皇家陵寝的至高规制。

明十三陵不仅是一座座墓地,更是一处完整的文化遗址群。每座陵墓都依照风水理念选址布局,神道、碑亭、祾恩殿等建筑一应俱全,展现出中国古代建筑艺术与礼制思想的高度统一。每年吸引大量游客与学者前来参观研究,成为了解明代皇家丧葬制度的重要窗口。

现代北京著名陵园的发展现状

除了帝王陵墓,北京还有许多著名的现代陵园,如八宝山革命公墓、福田公墓、万安公墓等,这些地方安葬着众多近现代历史名人、革命先驱和文化巨匠。八宝山革命公墓始建于1950年,是我国规格最高的革命烈士安葬地之一,许多为国家作出杰出贡献的领导人、科学家、艺术家长眠于此。

这里不仅是缅怀英烈的精神圣地,也是进行爱国主义教育的重要基地。每逢清明时节,各界人士纷纷前来献花祭奠,表达对先辈的敬仰之情。陵园环境庄严肃穆,绿树成荫,碑石林立,每一处细节都透露出对逝者的尊重与追思。

八宝山之外,万安公墓也颇具历史意义,李大钊烈士便安葬于此。作为中国共产主义运动的先驱,他的墓地已成为红色教育的重要场所。许多学校组织学生前来瞻仰学习,传承革命精神。

北京墓地的文化价值与社会功能

北京的陵园不仅仅是安葬之地,更承载着丰富的社会文化功能。它们是城市记忆的一部分,记录着时代的变迁与人物的命运。无论是帝王将相还是平民百姓,每一座墓碑背后都有一个值得铭记的故事。

在现代社会,陵园也逐渐向生态化、园林化方向发展。部分新建公墓提倡节地生态安葬,推广树葬、花坛葬等形式,既节约土地资源,又美化环境。这种转变体现了人们对生命终结的新思考——死亡不再是沉重的终点,而是自然循环的一环。

陵园也成为人们寄托哀思、进行心理疗愈的空间。行走于静谧的林间小径,面对亲人的名字与照片,许多人得以在宁静中完成情感的释放与和解。这种人文关怀的体现,使北京的墓地超越了传统意义上的“阴宅”,成为连接生者与逝者的情感桥梁。

探访北京知名公墓的旅行意义

越来越多的人开始将参观北京的陵园纳入文化旅行的行程之中。不同于一般景点的热闹喧嚣,这里的氛围宁静深沉,适合沉思与感悟。游客可以在明十三陵感受皇家气派,在八宝山体会英烈风骨,在万安公墓追忆先驱足迹。

这类“文化祭扫之旅”不仅增长知识,更能激发对生命、历史与责任的深层思考。尤其是在快节奏的都市生活中,走进陵园仿佛按下暂停键,让人重新审视人生的意义与价值。

许多陵园定期举办纪念活动、文化展览和公益讲座,进一步丰富了其社会功能。通过这些活动,公众得以更加深入地了解历史人物的真实人生,增强文化认同感与民族凝聚力。