关键词与生命归途的静谧对话

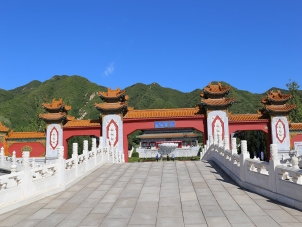

在城市的边缘,山峦与云雾交织之处,一片静谧的安息之地悄然伫立。这里没有喧嚣,只有风拂过林间的轻语,仿佛是大自然为逝者吟唱的安魂曲。每一寸土地都承载着思念的重量,每一块石碑都镌刻着岁月的回响。这不仅是一处安葬之所,更是一方连接生与死、记忆与永恒的精神空间。

生命终将走向归途,而殡葬的意义,远不止于仪式的完成。它是一种文化的延续,是对个体生命的尊重,是对家族情感的传承。从古至今,殡葬礼仪随着时代演变,却始终未曾改变其核心——告别与纪念。在现代殡葬服务中,越来越多的人开始追求个性化、生态化与人文关怀的融合,让告别不再冰冷,而是充满温度与敬意。

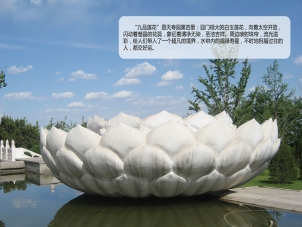

陵园作为殡葬文化的物质载体,正经历着深刻的变革。传统的墓地模式逐渐向园林化、艺术化、智能化转型。许多现代陵园引入绿色生态理念,提倡节地葬、树葬、草坪葬等环保形式,既节约土地资源,又让逝者回归自然。建筑设计与景观规划也更加注重美学与情感表达,使陵园不仅是安息之地,更成为可供后人追思、休憩甚至进行生命教育的公共空间。

在这片静谧的土地上,每一块墓碑背后都有一个故事。有的是白发人送黑发人,泪洒黄土;有的是伴侣执手多年,终未能共老;也有的是家族代代相传,血脉相连。这些故事汇聚成一条无声的河流,流淌在时间的深处。而陵园,正是这条河流的港湾,容纳悲痛,也孕育希望。

随着社会对生死认知的不断深化,殡葬行业也在逐步打破禁忌,走向开放与透明。越来越多的专业机构开始提供全程陪伴式服务,从临终关怀到葬礼策划,从心理疏导到后续纪念活动,力求让每一个环节都体现尊严与温情。这种以人为本的服务理念,正在重新定义现代殡葬的内涵。

公墓不再只是冰冷的编号与整齐排列的墓穴,而是被赋予了更多情感价值与文化意义。一些陵园定期举办追思会、诗歌朗诵、音乐祭奠等活动,鼓励家属以更积极的方式表达哀思。这种互动性的纪念形式,不仅缓解了悲痛,也让生者在缅怀中获得心灵的慰藉与成长。

在科技日益发展的今天,数字化殡葬服务也应运而生。虚拟祭扫、线上追思平台、AI语音留言等新型方式,为无法亲临现场的人们提供了情感寄托的通道。尽管技术无法替代真实的触摸与泪水,但它在一定程度上拓展了纪念的边界,让思念跨越时空,持续传递。

更重要的是,殡葬文化的进步,反映的是社会对生命本质的重新审视。死亡不再是避讳的话题,而成为生命教育的一部分。学校、社区、媒体开始探讨如何面对死亡,如何理解告别,如何在有限的生命中活出意义。这种转变,使得殡葬不仅仅关乎逝者,更关乎每一个活着的人。

在这条通往永恒的路上,我们学会放下,也学会铭记。陵园里的每一片落叶,每一缕晨光,都在诉说着生命的轮回与不朽。当哀伤渐渐沉淀,留下的不再是空洞的悲伤,而是对亲人深深的敬爱与感激。正是这份情感,支撑着生者继续前行,带着逝者的祝福,走过四季流转,走过岁月长河。