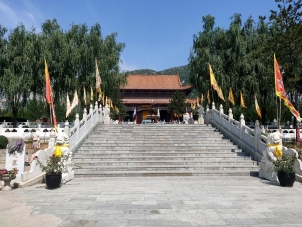

清明时节话殡葬:传统习俗与现代文明的交融

版权声明:本文为北京陵园网原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

摘要:探讨清明祭扫的传统习俗与现代殡葬改革的融合发展,介绍生态安葬、文明祭扫及殡仪服务升级趋势,展现当代社会对生命尊严与环境保护的共同追求

清明祭扫的文化渊源

清明节作为中华民族重要的传统节日之一,承载着深厚的祭祀文化。自古以来,人们在清明期间扫墓祭祖,表达对先人的追思与敬仰。这种习俗源于周代的寒食节与上巳节融合,逐渐演变为以祭奠为核心的民俗活动。从焚香烧纸到敬献鲜花,从叩拜行礼到默哀致敬,祭扫形式随时代变迁而不断演化,但其核心精神——慎终追远、孝亲感恩,始终未变。

现代殡葬理念的兴起

随着城市化进程加快和生态文明理念深入人心,传统殡葬方式面临转型压力。厚葬久丧、燃放鞭炮、焚烧纸钱等行为不仅带来环境污染,也加剧了土地资源紧张。在此背景下,绿色殡葬、生态安葬等新型理念逐步被公众接受。树葬、花坛葬、海葬等形式彰显了“回归自然”的生命观,体现了现代人对生命尊严与环境保护的双重尊重。

殡仪服务的人性化升级

近年来,殡仪服务行业不断推进标准化与人性化建设。从遗体接运、殡殓仪式到骨灰安置,服务体系日趋完善。越来越多的专业机构提供个性化治丧方案,尊重家属意愿,注重情感抚慰。数字化纪念平台的出现,更让追思突破时空限制,家属可通过线上祭扫、虚拟献花等方式寄托哀思,实现“云缅怀”。

政策引导推动殡葬改革

国家层面持续出台政策规范殡葬管理,倡导节地生态安葬,遏制殡葬奢侈化倾向。多地政府通过补贴激励、宣传引导等方式,鼓励群众选择环保安葬方式。打击违规建墓、炒卖墓地等乱象,维护殡葬市场的公平与秩序。政策的持续推进,为构建文明、节俭、绿色的殡葬新风尚提供了制度保障。

公众认知的逐步转变

尽管改革成效显著,但殡葬观念的转变仍需时间。部分地区仍存在攀比风气,认为“大操大办”才是孝道体现。对此,社会各界加强宣传教育,通过社区讲座、公益广告等形式普及文明殡葬理念。年轻一代逐渐成为推动变革的重要力量,他们更倾向于简约、庄重的告别仪式,推动殡葬文化向现代化迈进。