北京墓地价格数十万背后的公墓选择与陵园价值探析

北京墓地价格为何动辄数十万?

近年来,北京墓地价格持续攀升,普通市民购买一块墓地动辄花费数十万元,甚至超过部分城区房产单价,引发社会广泛关注。这一现象背后,既有土地资源稀缺的客观制约,也与殡葬习俗、政策调控及陵园运营模式密切相关。北京市作为全国政治文化中心,人口密集,每年死亡人口数量稳定,殡葬需求长期存在,而可用于安葬的土地资源却极为有限,导致“墓地比房贵”成为现实。

公墓作为合法合规的安葬场所,承担着城市殡葬服务的主要职能。北京现有的经营性公墓数量有限,主要分布在五环以外区域,如昌平、房山、通州、怀柔等地。这些区域虽远离市区,但交通便利、环境清幽,成为家属选购墓地的首选。由于审批严格,新增公墓项目几乎停滞,供需失衡直接推高了现有陵园的墓地价格。

陵园选址与环境决定墓地价值

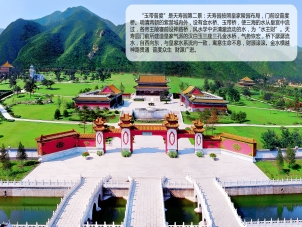

在众多影响墓地价格的因素中,陵园的地理位置、自然环境与文化内涵尤为重要。优质的陵园通常依山傍水、风水上佳,绿化率高,管理规范,提供完善的祭祀服务和人文关怀。位于昌平的天寿陵园、房山的万佛堂公墓等,因其优越的地理格局和悠久的文化传承,成为高端墓地的代表,价格自然居高不下。

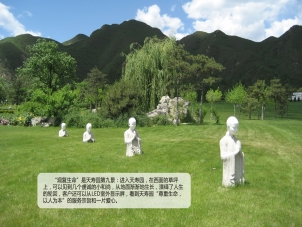

部分陵园推出定制化墓型,如艺术墓、家族墓、节地生态葬等,满足不同家庭的需求。艺术墓设计精美,融合雕塑、书法、园林等元素,单穴售价可达数十万元;而节地生态葬虽价格亲民,但因观念尚未普及,占比仍较低。这种差异化产品结构进一步拉开了价格差距,使高端墓地成为“稀缺资产”。

政策调控与殡葬改革的影响

面对墓地价格高涨,政府近年来加大殡葬改革力度,提倡绿色殡葬、节地安葬。北京市明确要求公益性公墓优先保障本地户籍居民基本安葬需求,并限制经营性公墓过度商业化。推行骨灰撒海、树葬、花坛葬等生态葬式,以缓解土地压力。

受传统“入土为安”观念影响,多数家庭仍倾向于选择传统墓葬。尤其是在重大节日如清明节、中元节期间,前往各陵园祭扫的人流络绎不绝,反映出公众对墓地的情感依赖。这种文化惯性使得政策引导难以短期内见效,墓地作为“情感载体”的属性难以替代。

如何理性选择北京公墓?

面对高昂的墓地价格,家属在选购时应综合考虑多个因素。确认陵园是否具备民政部门颁发的合法经营资质,避免购买“黑墓地”。根据预算合理选择墓型,不必盲目追求豪华墓碑,节地生态葬同样体现尊重与缅怀。

关注陵园的后续服务质量和管理水平。良好的维护、清洁、安保以及便捷的祭扫交通,是长期守护亲人安息之地的重要保障。部分陵园还提供线上祭扫、代客祭扫等智能化服务,适应现代家庭需求。