关键词与生命归宿的静谧对话

生命的终章与关键词的意义

在人生漫长的旅程中,总有那么一刻,我们需要直面生命的终点。这一时刻,既沉重又庄严。而“关键词”这一看似现代、数字化的词汇,却在殡葬文化的深层语境中,焕发出独特的人文温度。它不再是搜索引擎中的流量符号,而是亲友们追思逝者时提炼出的精神缩影——忠诚、善良、坚韧、慈爱……每一个词都是一段记忆的锚点,连接着生者与逝者的情感纽带。

关键词不仅用于信息检索,更可成为纪念仪式中的情感载体。在追悼会上,主持者常以几个关键词概括逝者一生的品格与贡献。这些词如同灵魂的标签,让抽象的人格具象化,也让哀思有了落脚之处。

陵园设计中的关键词表达

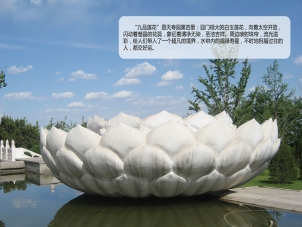

现代陵园越来越注重文化内涵与个性化服务。许多家属在为亲人选择安息之地时,会提出特定的“关键词”作为设计灵感。“宁静”、“自然”、“书香”等词会影响墓区布局、植被选择乃至碑文风格。一些生态陵园甚至依据关键词打造主题园区——“竹韵园”呼应清雅,“松涛苑”象征坚贞,“兰馨区”寄托高洁。

这些关键词不仅是环境营造的指引,更是一种精神传承。当访客步入以“仁爱”命名的墓园区,道路两旁镌刻着历代仁者语录,石碑上浮雕着扶危济困的场景,无形中传递出超越个体生命的道德力量。

数字化时代的殡葬关键词革新

随着科技发展,殡葬服务也步入数字化转型阶段。在线祭扫平台兴起,人们通过输入关键词快速查找逝者信息、追忆生平事迹。系统根据关键词智能推荐悼词模板、背景音乐甚至虚拟场景。

更有创新项目尝试构建“关键词记忆库”,采集逝者生前社交数据,通过自然语言处理技术提取高频词,生成专属人格画像。家属可通过互动界面输入“父亲”“教师”“京剧”等关键词,唤起一段段鲜活回忆。这种技术虽处初期,却为记忆保存提供了全新维度。

公墓命名背后的文化关键词

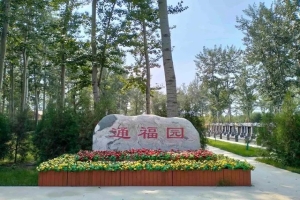

翻开各地公墓名录,不难发现其中蕴含丰富的文化关键词。“福寿园”寄托延年祈愿,“思亲园”直抒哀思之情,“归真陵园”体现道家理念。这些名称不仅便于识别,更承载着民族生死观的深层表达。

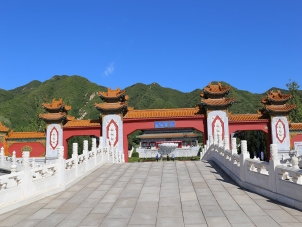

近年来,一些新型公墓采用更具诗意的命名方式,如“云栖谷”、“月明台”、“听松岭”,其背后关键词是“回归自然”与“心灵安宁”。这类命名弱化了传统墓地的阴郁感,转而强调生命循环的和谐之美,契合现代人对殡葬空间的心理期待。

殡葬服务中的关键词匹配机制

专业殡仪机构开始运用关键词系统优化服务流程。家属只需提供几个核心词,如“简约”、“庄重”、“佛教仪式”,系统即可自动匹配相应方案——从灵堂布置到仪程安排,从礼服颜色到供品选择,实现高效而贴心的服务定制。

殡葬从业人员培训中也引入关键词教学法。通过掌握“安抚”、“倾听”、“尊重”等关键词对应的行为准则,提升服务的人文温度。这种标准化与人性化结合的模式,正逐步改变公众对行业的刻板印象。

墓志铭中的关键词艺术

一方墓碑,寸土千言。如何在有限空间里概括一生?关键词思维在此展现极致魅力。优秀的墓志铭往往由几个精准词语构成骨架,再辅以简洁句式。如“战士,丈夫,父亲——忠勇传家”;“医者仁心,杏林春暖”;“她走过的地方,花开不败”。

这些关键词既是评价,也是传承。它们像种子,埋藏在观者心中,待某日因相似情境萌发共鸣。墓志铭因此超越个体纪念功能,成为公共精神资产的一部分。