昌平公墓选址变迁与殡葬文化发展探析

昌平公墓的历史沿革

作为北京重要的殡葬服务承载区域之一,昌平区长期以来承担着城市殡仪安置与墓地供给的功能。自新中国成立初期起,昌平便因其地理位置优越、地势平缓且远离城市中心,成为建设公益性公墓的理想选址。早期的昌平公墓多以集体安葬和革命烈士纪念为主,服务于特定群体。随着城市化进程加快和人口持续增长,殡葬需求逐年上升,推动了昌平地区墓园建设从单一功能向多元化、生态化转型。

昌平公墓在上世纪八九十年代进入快速发展期,多个规范化陵园相继建成并投入使用。这些公墓不仅满足了北京市居民的安葬需求,也逐步引入园林化设计、祭祀礼仪服务与现代化管理手段,提升了整体服务水平。相关政策法规逐步完善,对墓地使用年限、占地面积、环保标准等作出明确规定,促使昌平地区的殡葬事业走向规范化发展道路。

现代昌平公墓的布局特点

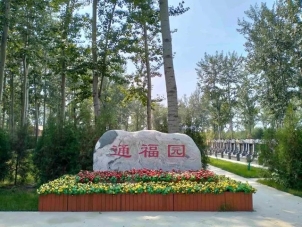

当前,昌平区域内分布有多处合法合规运营的陵园与公益性墓地,涵盖传统土葬区、节地葬区以及生态安葬示范区。这些公墓普遍注重环境营造,强调“陵园变园林”的理念,通过植树绿化、水系布局与景观小品打造宁静肃穆的追思空间。部分高端陵园还配备智能祭扫系统,支持远程追思、电子祈福等功能,顺应数字化时代的发展趋势。

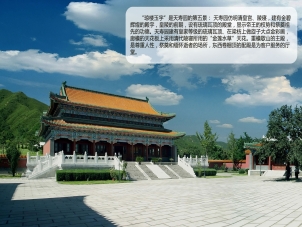

在空间布局上,昌平公墓多依山就势,利用自然地形减少对生态的破坏。位于南口镇、十三陵镇等地的墓园,依托燕山余脉的地貌特征,形成错落有致的空间格局。这种选址方式既符合中国传统风水理念,也有助于实现土地资源的高效利用。交通通达性也是昌平公墓选址的重要考量因素,多数园区临近京藏高速、六环路等主干道,便于市民前往祭扫。

殡葬改革背景下的生态转型

近年来,在国家倡导绿色殡葬的大背景下,昌平公墓积极响应政策号召,大力推进节地生态安葬模式。树葬、花坛葬、草坪葬、壁葬等形式在多个园区推广实施,大幅降低了单位安葬面积的土地消耗。一些公益性墓地还推出零费用或低费用生态葬服务,鼓励市民选择环保、可持续的安葬方式。

昌平区民政局及相关管理部门加强对墓地价格、服务流程和合同管理的监督,遏制炒买炒卖墓穴、违规扩建等乱象。通过信息化平台建设,实现墓地信息透明化、服务流程标准化,提升公众信任度。在清明祭扫高峰期,各公墓还推行预约制、限流措施,并倡导无烟祭祀、鲜花换纸钱等活动,推动文明殡葬新风尚。

未来发展趋势与挑战

面对土地资源日益紧张的现实压力,昌平公墓未来发展将更加聚焦于集约化利用与人文关怀并重的方向。将继续优化现有墓园内部结构,提升空间使用效率;也将加强生命教育与殡葬文化融合,使陵园不仅是安息之所,也成为传承家风、缅怀历史的文化空间。部分试点项目已尝试将纪念展馆、家风墙、碑林艺术等元素融入园区设计,增强其社会功能。

昌平公墓的发展仍面临多重挑战。城市扩张带来的土地竞争、居民对殡葬设施的心理排斥、以及代际观念差异等因素,都可能影响未来公墓布局与公众接受度。科学规划、公众沟通与政策引导将成为关键。只有坚持生态优先、文化引领与服务创新相结合,昌平公墓才能在新时代背景下实现可持续发展。