清明时节话殡葬:传统与现代的融合之路

清明祭扫的文化传承

清明节作为中华民族重要的传统节日,承载着深厚的祭祀文化。每逢此时,无数家庭奔赴墓地、陵园,缅怀先人、寄托哀思。这一习俗不仅体现了“慎终追远”的伦理观念,也反映出人们对生命终结的敬畏与思考。在当代社会,随着城市化进程加快,传统土葬逐渐向生态安葬、节地葬式转变,但清明祭扫的情感内核始终未变。人们通过献花、焚香、默哀等形式表达对逝者的追念,这种行为既是对家族血脉的认同,也是对生命价值的反思。

现代殡葬服务的转型升级

近年来,我国殡葬行业正经历深刻变革。从单一的火化服务到涵盖遗体接运、悼念仪式、骨灰安置、心理慰藉等全流程服务体系,殡葬服务日益专业化、人性化。各地陵园不断优化园区环境,提升管理服务水平,打造集纪念、教育、文化于一体的现代化公墓空间。数字化技术也被引入殡葬领域,如线上祭扫平台、虚拟墓园、AI追思系统等,为无法亲临现场的家属提供了便捷的情感寄托方式。

生态安葬:绿色殡葬的发展方向

面对土地资源紧张与环保意识提升的双重压力,生态安葬成为殡葬改革的重要方向。树葬、花坛葬、草坪葬、海葬等形式逐步被公众接受,尤其在一线城市推广成效显著。许多陵园专门开辟生态葬区,以自然融合的设计理念,让生命回归自然。政府亦出台多项鼓励政策,对选择节地生态安葬的家庭给予补贴与荣誉表彰,推动殡葬方式向低碳、环保、可持续发展迈进。

殡葬礼仪的人文关怀体现

殡葬不仅是处理遗体的过程,更是对生命尊严的最后守护。现代殡仪服务强调个性化与情感表达,告别仪式可根据逝者生平、信仰、喜好定制流程,融入音乐、影像、诗歌等元素,使追思更具温度。殡仪师、哀伤辅导师等新兴职业的出现,也为家属提供心理支持与精神抚慰。这种以人为本的服务理念,正在重塑公众对殡葬行业的认知,使其摆脱“冰冷”“忌讳”的刻板印象,走向温情与尊重。

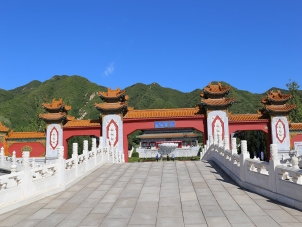

陵园文化的建设与传播

优秀的陵园不仅是安息之所,更是文化载体。越来越多的公墓注重文化氛围营造,通过碑刻艺术、名人墓区、家风家训长廊等形式,传承中华优秀传统文化。一些陵园还定期举办清明文化节、生命教育讲座等活动,引导公众正视生死议题,提升社会文明程度。这种将纪念空间转化为文化空间的尝试,使墓地摆脱了单纯的物理属性,成为连接过去与未来的精神桥梁。

殡葬法规与公众认知的协同推进

国家层面持续完善殡葬管理法律法规,推动殡葬事业规范化发展。《殡葬管理条例》修订工作稳步推进,明确禁止炒卖墓位、天价墓穴等乱象,保障群众基本安葬权益。公众对殡葬的认知也在逐步改变,越来越多的人开始接受简约、文明的治丧方式。媒体、学校、社区多方联动开展生命教育,倡导厚养薄葬理念,为殡葬改革营造良好社会氛围。