官厅中华永久公墓的历史文化与现代价值

版权声明:本文为北京陵园网原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

摘要:官厅中华永久公墓是重要的历史文化遗产,融合中西建筑风格,记录京张铁路建设历史,现为爱国主义教育基地和文物保护单位,具有丰富的历史文化价值。

官厅中华永久公墓是中国历史上一处极具文化意义的墓地遗址。这座公墓始建于20世纪初,承载着丰富的历史记忆与文化内涵。公墓最初是为安葬在修建京张铁路过程中牺牲的工人而设立的,后来逐渐发展成为一处综合性的公共墓地。

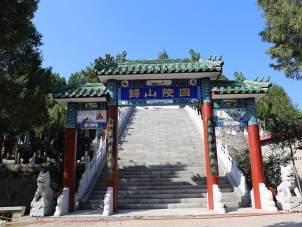

这座公墓最显著的特点是其中西合璧的建筑风格。墓区内既有典型的中式牌坊、墓碑等传统元素,又融合了西式的花坛、雕塑等设计理念。这种独特的建筑风格反映了当时社会文化交融的历史背景,也成为研究近代中国建筑艺术的重要实物资料。

从地理位置上来看,官厅中华永久公墓选址讲究,背靠青山,面临水势,符合中国传统风水理念。公墓规划合理,分为多个功能区,包括纪念区、安葬区、园林区等。其中最具特色的是园内的纪念碑林,上面镌刻着许多历史人物的生平事迹,具有重要的文献价值。

近年来,官厅中华永久公墓的保护与开发工作持续推进。当地政府投入专项资金对墓区进行修缮,在保持历史原貌的基础上改善园区环境。公墓也被列为爱国主义教育基地,定期组织学生和市民前来参观学习,发挥其教育功能。

现代意义上的官厅中华永久公墓已经超越了一般墓地的功能,成为集历史纪念、文化传承、生态保护于一体的特殊场所。每逢清明等传统节日,都会有大批民众前来祭扫,缅怀先人。公墓内还设有专门的纪念馆,陈列相关历史文物和照片,向游客讲述那段难忘的岁月。

作为历史文化遗产,官厅中华永久公墓面临着保护与利用的双重课题。如何在城市化进程中妥善保护这一遗产,如何让其在新时代发挥更大价值,都是值得深入思考的问题。有学者建议将其纳入区域性文化旅游线路,与周边的历史景点形成联动效应,既促进文化遗产保护,又能带动地方经济发展。