传统陵园建筑的艺术与文化价值探析

中国传统陵园建筑作为重要的文化遗产,凝聚着中华民族数千年的丧葬文化和建筑智慧。这些建筑不仅是逝者安息的场所,更是一部立体的历史教科书,记录着不同时代的审美趣味、工艺水平和精神追求。

陵园建筑最早可追溯至商周时期,最初仅为简单的土冢形式。随着礼制文化的发展,陵园建筑逐渐形成严整的规制体系。秦汉时期,帝王陵寝规模宏大,开始出现神道、石像生等配套设施。

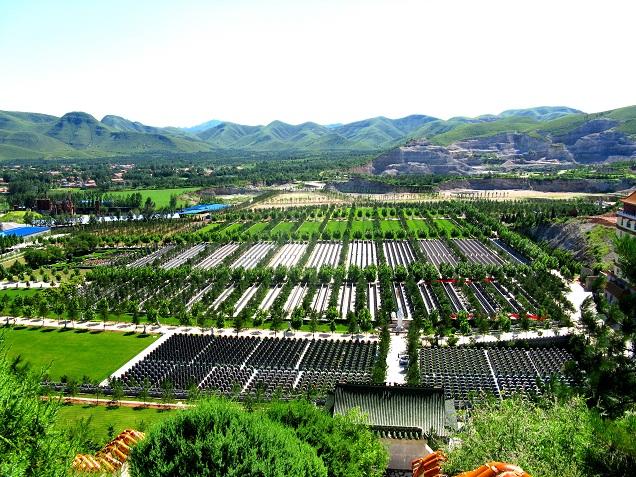

中国古代陵园建筑的布局遵循严格的风水理念。典型的陵园布局讲究"前有照,后有靠",即前方要有水面映照,后方要有山峦依靠。这种"背山面水"的格局不仅符合风水学中藏风聚气的要求,也体现了古人对自然环境的尊重与和谐。

陵园建筑中的雕刻艺术尤为精湛。石狮、石马等石像生造型生动,富有写实感;墓碑上的纹饰雕刻精细,展现出工匠们高超的技艺。明代十三陵的石雕群被视为中国古代石雕艺术的巅峰之作。

建筑材料的选择也反映出古人的智慧。北方陵园多使用青石、汉白玉等石料,南方则常见花岗岩、青砖等材质。这些材料不仅坚固耐久,更能体现不同地域的文化特色。

陵园建筑的装饰艺术极具文化内涵。常见的龙纹、凤纹象征皇权威严;松鹤纹饰寓意长寿吉祥;莲花图案反映佛教影响。这些装饰元素既美化了建筑,又传递着深厚的文化信息。

现代陵园在保留传统文化精髓的同时,也在不断创新发展。生态葬、艺术墓等新型葬式既尊重传统,又适应了当代社会的需求。许多陵园还融合了园林景观设计,为逝者营造更为优美的安息环境。

陵园建筑的保护与传承面临挑战。城市化进程加快、气候环境变化等因素都可能对这些历史建筑造成损害。加强文物保护意识,科学修缮古建筑,是当代人的重要责任。

研究传统陵园建筑,不仅有助于理解中国古代建筑艺术,更能帮助我们认识传统文化中"慎终追远"的人文精神。这些建筑遗产是中华民族共同的文化记忆,值得我们用心守护。