清颐园公墓的历史文化与现代殡葬理念融合

版权声明:本文为北京陵园网原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

摘要:清颐园公墓融合民国建筑与生态殡葬理念,提供节地安葬与数字化祭扫服务,其园林设计与人文化传承构成独特的人文景观体系。

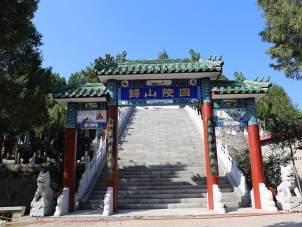

位于京郊的清颐园公墓始建于1932年,是华北地区最具人文底蕴的园林式墓园之一。园区依山势而建,保留了完整的民国时期建筑风格,青砖拱门与石雕牌坊间种植着三百余株古柏,形成"四季常青、福荫后人"的独特景观。

1935年著名建筑学家梁思成曾考察墓园布局,在《中国建筑史》手稿中特别提及"对称中轴线上五进院落的设计,堪称现代公墓与古典园林结合的典范"。这种"天人合一"的造园理念,使扫墓者穿行在亭台水榭间时,既能寄托哀思又能感受生命与自然的和谐。

2008年公墓启动生态改造工程,引入可降解骨灰盒安葬区。采用蜂窝式立体安葬架,单块墓区土地利用率提升400%,同时配套建设雨水回收系统,实现灌溉用水自给自足。这种"节地生态葬"模式于2016年获评"全国殡葬改革示范项目"。

清明祭扫高峰期数据显示,园区每日接待量控制在3000人以内。通过预约分时系统和电子导览服务,既保障祭奠秩序又避免人群聚集。近年推出的"云祭扫"平台支持远程献花、点烛等功能,已累计服务海外侨胞2.3万人次。

文化传承方面,公墓设有家族祠堂维护中心,提供碑文拓印、代写祭文等服务。2020年发现的7块清代进士墓志铭,经专家整理后形成《京畿科举文化石刻集》,成为研究北方士大夫丧葬礼仪的重要文献。