清明祭扫文化与现代传承

版权声明:本文为北京陵园网原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

摘要:清明节作为中国传统节日,承载着深厚的祭扫文化和民俗传统。随着时代发展,祭扫方式不断演变,生态殡葬和数字化祭扫成为新趋势。

清明节是我国重要的传统节日之一,被称为"踏青节"或"祭祖节"。这一时节正值春暖花开,万物复苏,人们在这一天除了祭奠先人外,也会踏青游玩,感受春天的气息。

清明祭扫文化源远流长,最早可以追溯到周代的"春祭"习俗。在古代,人们相信祖先的灵魂需要后人的供奉和祭奠,因此形成了清明扫墓的传统。到了唐代,清明被正式定为节日,祭祖扫墓的习俗更加盛行。

随着时代发展,现代人的清明祭扫方式也在发生变化。传统的烧纸钱、摆供品等形式逐渐被鲜花祭奠、网络祭扫等新方式取代。许多年轻人选择在网上建立虚拟纪念馆,通过科技手段延续对先人的思念。

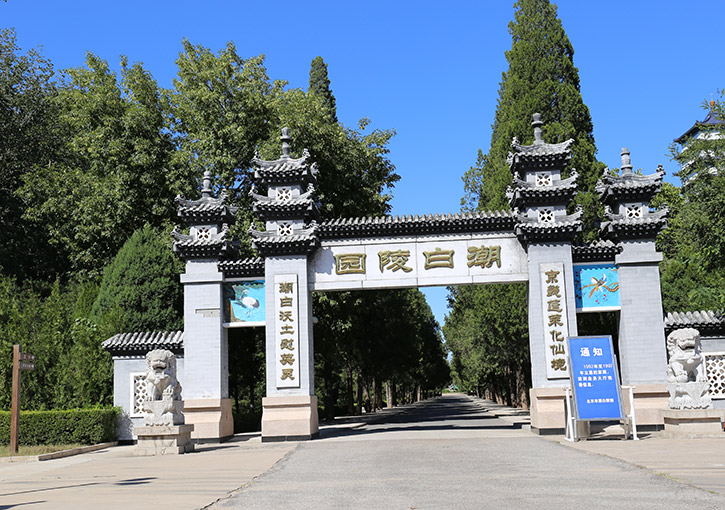

值得注意的是,现代陵园建设也越来越注重生态环保。许多墓园采用节地葬、树葬、花坛葬等新型安葬方式,既节约土地资源,又美化了环境。一些陵园还推出了数字化祭扫服务,让无法亲临现场的亲属能够远程寄托哀思。

在中国传统文化中,清明不仅仅是祭奠逝者的日子,更寄托着对生命延续的思考。扫墓时要保持肃穆之心,但也要注意文明祭扫,避免火灾隐患。现代社会中,人们在缅怀先人的同时,更应该珍惜当下,感恩生命。

清明时节除了祭扫,还有插柳、放风筝等民俗活动。这些习俗既增添了节日气氛,也体现了中国人顺应自然、乐观向上的生活态度。从古至今,清明节承载着中国人对生命、自然的理解,是中华文化传承的重要载体。