传统与现代交融:探索中国陵园文化的演变与意义

版权声明:本文为北京陵园网原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

摘要:探索中国陵园文化的千年演变,从帝王陵寝到现代公墓,剖析传统风水理念与当代生态设计的融合,了解中国人独特的生死观与孝道传承。

中国陵园文化源远流长,承载着中华民族数千年的生死观和孝道伦理。从早期的帝王陵寝到现代的公墓陵园,这些安息之所不仅反映了古人对来世的理解,也见证了社会变迁与建筑艺术的发展。

最早的陵园可追溯至先秦时期。商周时期的贵族墓葬已经开始出现明显的封土结构和殉葬制度,如河南安阳的殷墟遗址。秦始皇陵以其宏大规模和陪葬兵马俑震惊世界,展现了统一帝国的雄厚实力。

到了汉代,陵园建设更加规范。汉武帝茂陵采用了"因山为陵"的创新理念,将自然山体与人工建筑完美结合。这种设计不仅节省人力物力,还具有更好的防盗功能。唐代陵园则呈现出开放包容的特点,吸收了西域建筑元素,如乾陵的无字碑和石雕群。

宋代以后,民间陵园开始兴起。随着风水学说盛行,选址讲究"藏风聚气"。明清时期,陵墓形制趋于简化,但装饰更加精细,如明十三陵的石象生和清东陵的琉璃牌坊。

传统陵园注重天人合一的理念,讲究方位、地形与建筑的和谐统一。风水罗盘的运用,中轴对称的布局,都体现了古人对宇宙秩序的认知。陵园也是孝道文化的物质载体,祭扫活动维系着家族的情感联系。

随着时代发展,现代陵园在继承传统的同时不断创新。生态葬、树葬、花坛葬等环保形式逐渐普及。现代陵园更注重人文关怀,提供个性化设计和服务。一些陵园还结合科技手段,推出网上祭扫等便民服务。

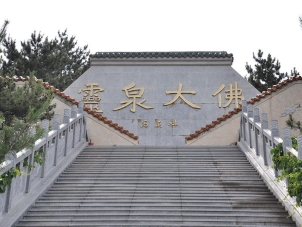

在当代社会,陵园不仅是安葬场所,更成为城市文化景观的一部分。许多历史陵园被列为文物保护单位,承担着教育和旅游功能。新建陵园则更加注重生态环保和空间规划,与城市发展相协调。

中国陵园文化的演变,既保持了对传统的尊重,又展现出与时俱进的活力。这种生死观的艺术表达,将继续在中国文化长河中流淌传承。无论是古代陵墓的宏伟壮丽,还是现代公墓的简洁实用,都体现了中国人对生命价值的思考与敬意。