公墓天堂的文化意涵与现代价值探索

在传统与现代交织的社会图景中,公墓天堂作为人类对生命终点的集体想象与物质建构,承载着超越时空的文化密码。它不仅是逝者安息的物理空间,更成为生者寄托思念、延续记忆的精神场域。从古埃及的金字塔群到现代都市的生态陵园,这种文化形态的演变折射出人类对生死观、环境观乃至宇宙观的深刻思考。

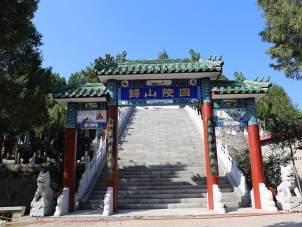

墓园文化的历史维度中,“公墓天堂”的概念并非凭空而生。中国商周时期的“公墓”制度已显端倪,《周礼》记载“先王之葬居中,以昭穆为左右”,这种以血缘为纽带的集体安葬模式,奠定了后世墓园文化的基础。欧洲中世纪的教堂墓地则将宗教信仰与死亡仪式紧密结合,墓碑上的十字架与天使浮雕,成为连接尘世与天堂的视觉符号。进入工业文明后,城市化进程催生了现代公墓的标准化建设,但人类对“天堂”的想象从未停止——从美国阿灵顿国家公墓的庄严肃穆,到日本樱花墓园的唯美诗意,不同文化都在用独特方式诠释着对永恒的追求。

现代公墓的设计哲学正经历着革命性转变。传统墓园中密集排列的墓碑逐渐被绿植、流水与艺术雕塑取代,生态葬法的普及让“入土为安”有了更环保的诠释。上海福寿园推出的“生命晶石”服务,将逝者骨灰转化为可佩戴的纪念饰品;北京天寿园打造的“人生故事馆”,通过全息投影技术重现逝者生平。这些创新不仅打破了“公墓=阴森”的刻板印象,更让墓园成为连接生死、对话过去的公共文化空间。某生态陵园的规划中,设计师特意保留了原有树林,将墓穴隐于树根之下,墓碑采用可降解材料,逝者的名字随时间流逝逐渐融入自然,这种“归于尘土”的设计理念,正是对“公墓天堂”最诗意的注解。

在快节奏的当代社会,公墓天堂的功能早已超越安葬本身。它成为家族记忆的存储器——清明时节的祭扫仪式,让年轻一代通过祖辈的墓碑了解家族历史;它也是城市文化的缩影——许多公墓设立名人墓区,鲁迅墓前的“民族魂”石碑、邓丽君墓园的钢琴雕塑,都在无声讲述着时代的故事。更值得关注的是,随着老龄化社会的到来,部分公墓开始探索“生前契约”服务,让人们在健康时就能规划自己的身后事,这种将死亡教育融入生命周期管理的模式,正在重塑现代人对生命的认知。

当科技与人文在墓园交汇,未来的“公墓天堂”或许会呈现更多可能。虚拟现实技术可让无法亲临现场的亲友通过数字分身完成祭扫;AI算法能根据逝者生平生成专属纪念音乐;区块链技术则能确保墓志铭信息的永久存续。但无论技术如何演进,公墓天堂的核心价值始终未变——它提醒我们,生命虽有终点,但记忆可以永恒;死亡虽是必然,但爱与被爱的能力能让生命超越时空的界限。这种对生命意义的终极追问,正是公墓天堂给予当代社会最珍贵的礼物。