探访北京长安园公墓:历史人文与自然景观的交融

北京海淀区西北部,青山环抱之间,隐匿着一处承载生命记忆的静谧之地——长安园公墓。这座始建于上世纪末的生态墓园,历经二十余年发展,已从传统殡葬场所蜕变为融合殡葬文化与园林艺术的复合空间。园区占地三百余亩,以"绿色殡葬"为核心理念,采用缓坡地形规划,七成区域覆盖原生植被,四季流转间呈现不同的自然风貌。

沿主路深入,首先映入眼帘的是"生命广场"的汉白玉地雕。这座直径28米的圆形铺装,以阴阳双鱼为基底,周遭环绕着二十四节气浮雕,既象征生命轮回,又暗合农耕文明对自然的敬畏。广场北侧的"怀思廊"全长156米,廊柱镌刻着历代悼亡诗文,从《诗经》的"绿兮衣兮"到苏轼的"十年生死两茫茫",文字在青石板上沉淀着跨越时空的思念。

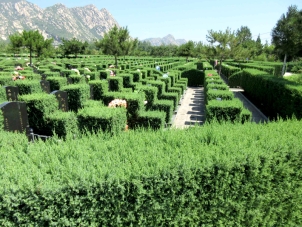

园区内最引人注目的当属"百福园"生态墓区。这里摒弃传统墓碑的刻板形态,采用花岗岩自然面处理,每块立石高度控制在25-40厘米之间,与周边植被高度协调。墓位间种植紫丁香、连翘等本土植物,春季繁花似锦时,整个墓区宛如自然生长的山林。工作人员介绍,这种"墓隐于林"的设计既减少视觉压抑感,又为鸟类提供栖息场所,形成独特的生态微循环。

转至园区东南角的"家风苑",则呈现另一番文化景象。32个家族纪念碑错落分布,采用曲线型布局打破传统墓园的规整感。每个纪念碑都包含家族图腾浮雕、家训铭文及二维码标识,扫二维码可查看家族成员生平影像,这种数字化追思方式受到年轻族群的欢迎。某企业家的家族碑上,篆刻着"商道即人道"的家训,旁边铜制算盘雕塑既呼应家族商业背景,又暗喻"精打细算方得长久"的处世哲学。

在殡葬服务创新方面,长安园公墓推出的"生命教育基地"颇具特色。这里设有200平方米的体验馆,通过全息投影技术还原植物生长过程,配合专业讲师讲解生态殡葬知识。基地每月举办的"生命课堂",邀请心理学家、园艺师与家属互动,引导人们以更理性的态度面对生死议题。去年新增的"时光邮局"服务,允许家属撰写给逝者的信件,园区会在特定日期统一焚寄,这种充满仪式感的设计深受好评。

园区每日限流500人次,需提前三天预约。管理处特别提醒,清明、冬至等祭扫高峰期,建议选择地铁16号线温阳路站换乘接驳车。对于行动不便的长者,园区配备电动代步车及无障碍通道,主要建筑均设有休息座椅和直饮水点。这种人性化的服务细节,让长安园公墓连续五年获得"北京市一级公墓"称号。

当夕阳为香山镀上金边,园区的音乐喷泉准时启动。在《天空之城》的旋律中,水珠折射出七彩光晕,与远处山峦构成动人心魄的画面。这座将生命尊严、文化传承与自然美学完美融合的墓园,正在重新定义现代人对殡葬场所的认知——它不仅是逝者的归处,更成为生者获得心灵慰藉的生命课堂。