北京的墓地选择与殡葬文化探析

北京墓地的现状与发展背景

作为中国的首都,北京不仅承载着深厚的历史文化底蕴,也在现代社会发展中扮演着重要角色。随着城市化进程加快,人口密集带来的殡葬压力日益凸显。北京的墓地资源日趋紧张,供需矛盾突出。据统计,北京市每年死亡人口约10万人,而现有墓园容量有限,许多传统陵园已接近饱和。这一现状促使政府和社会各界开始重视殡葬改革与土地节约利用。

近年来,北京市大力推广节地生态安葬方式,如骨灰海葬、树葬、花坛葬等,以缓解土地资源压力。民政部门也在持续优化公墓布局,推动郊区墓园建设,引导市民向价格合理、环境优美的合法陵园转移。这些举措不仅体现了对生命尊严的尊重,也顺应了可持续发展的时代要求。

北京主要墓地类型与分布特点

北京的墓地主要分为公益性公墓和经营性公墓两大类。公益性公墓由政府或集体经济组织设立,主要服务于本地户籍居民,价格相对低廉,但名额有限;经营性公墓则面向全社会开放,设施完善、环境优美,是大多数家庭的首选。

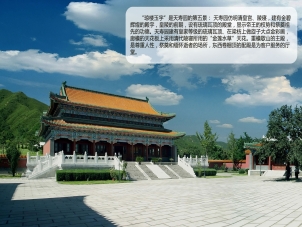

目前,北京较为知名的陵园包括八达岭人民公墓、太子峪陵园、九公山长城纪念林、天慈公墓、福田公墓等,多分布在海淀区、门头沟区、昌平区和房山区等城乡结合地带。这些墓园依山傍水,风水格局良好,兼具自然景观与人文纪念功能,成为市民寄托哀思的重要场所。

墓地价格与选购考量因素

北京墓地价格因地理位置、交通便利性、园区环境、墓型设计等因素差异较大。城区周边的墓地普遍价格较高,单个墓穴售价从数万元到数十万元不等,部分高端定制墓位甚至超过百万元。相比之下,远郊墓园价格更为亲民,且政府对生态安葬项目提供一定补贴。

在选择墓地时,家属通常会综合考虑多个因素:首先是合法性,必须确认墓地是否具备民政部门颁发的经营许可证;其次是交通可达性,便于后代祭扫;再次是园区管理和服务水平,包括绿化维护、安全保障、祭祀配套等;最后是文化内涵与精神寄托价值,许多家庭倾向于选择有文化底蕴或纪念意义的陵园。

传统殡葬习俗与现代理念的融合

北京作为历史文化名城,殡葬习俗深受儒家“慎终追远”思想影响,讲究入土为安、择吉地而葬。在土地资源紧张和环保意识提升的背景下,传统土葬逐渐被节地葬式替代。越来越多的家庭开始接受壁葬、草坪葬、骨灰林等形式,既表达了对逝者的缅怀,又符合绿色殡葬的发展方向。

政府部门也在积极引导观念转变,通过政策激励、宣传教育等方式推广文明祭扫新风尚。清明期间,许多陵园推出网上祭奠、代客祭扫、鲜花换纸钱等服务,减少焚烧带来的环境污染,营造安全、文明、低碳的祭扫氛围。

未来发展趋势与建议

展望未来,北京的殡葬服务体系将朝着更加规范化、人性化和生态化的方向发展。应进一步完善殡葬法规体系,打击非法墓地销售行为,保障消费者权益;需加大公益性安葬设施投入,扩大生态安葬覆盖范围,减轻群众负担。

建议加强殡葬信息化建设,建立全市统一的殡葬服务平台,实现墓地信息透明化、服务流程便捷化。鼓励社会力量参与殡葬服务创新,推动殡仪、安葬、纪念等环节一体化发展,构建尊重生命、崇敬礼仪的现代殡葬文化。