绿色生态葬发展趋势与未来展望

绿色生态葬的兴起背景

随着城市化进程加快,传统墓葬用地紧张、资源消耗大等问题日益凸显。在土地资源日益稀缺的背景下,绿色生态葬作为一种可持续发展的殡葬模式,逐渐受到社会各界的关注与认可。生态葬强调“回归自然、节约用地、低碳环保”的理念,契合现代人对生命终结方式的理性思考与生态责任的担当。

近年来,国家大力倡导生态文明建设,推动殡葬改革,鼓励采用树葬、花坛葬、草坪葬、江河海生态葬等形式,减少对土地和环境的负担。许多城市陵园开始转型,建设生态安葬示范区,为民众提供更多绿色选择。

生态葬的主要形式与特点

目前,绿色生态葬主要包括树葬、花坛葬、草坪葬、壁葬、骨灰撒散等多种形式。树葬是将骨灰埋于树下,以树为碑,生命循环不息;花坛葬则将骨灰深埋于花卉之下,春华秋实,象征生命延续;草坪葬则在绿草如茵的园区内安葬,不立碑、不建坟,仅以铭牌标识,最大程度保留自然景观。

这些安葬方式不仅节约土地,降低石材、水泥等不可再生资源的使用,还减少了焚烧纸钱等带来的空气污染,真正实现了“入土为安”与生态保护的和谐统一。越来越多的家庭开始接受这种简约而不简单的告别方式。

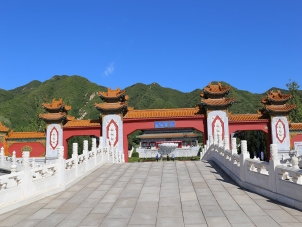

生态葬区通常选址于环境优美的陵园或自然景区,结合园林设计,打造出宁静肃穆又生机盎然的纪念空间。人们在祭扫时,不仅能缅怀亲人,也能感受到自然的抚慰与生命的律动。

政策支持推动生态葬普及

国家民政部门近年来陆续出台多项政策,鼓励推广节地生态安葬。《关于推行节地生态安葬的指导意见》明确提出,到2025年,节地生态安葬比例显著提升,重点城市实现公益性生态墓地全覆盖。多地政府还对选择生态葬的家庭给予补贴或免除管理费用,进一步降低群众负担。

各级殡葬服务机构积极改造传统墓区,增设生态葬区,并通过宣传引导、示范项目等方式改变公众观念。部分城市已实现骨灰生态安葬率超过30%,显示出良好的发展态势。

公众认知转变与文化传承

尽管生态葬优势明显,但受传统“入土为安”“立碑纪念”观念影响,部分人群仍存在心理障碍。推动生态葬的关键在于转变公众认知,倡导新型生死观。

通过社区宣讲、媒体传播、名人示范等方式,越来越多的人开始理解并接受“生命源于自然,归于自然”的理念。一些家庭选择在亲人离世后举行自然葬礼,用鲜花代替纸钱,用植树代替建墓,用记忆代替石碑,赋予告别仪式更深的情感意义。

这种观念的转变,不仅是对环境的负责,更是对生命本质的尊重。生态葬并非“简葬”,而是“精葬”,是以更深远的方式延续爱与记忆。

技术创新助力生态安葬发展

现代科技也为生态葬提供了新的可能。可降解骨灰盒技术日趋成熟,骨灰可在数月内自然分解,融入土壤;智能纪念系统则通过二维码铭牌、线上追思平台等方式,实现“无碑有忆”。

一些陵园还引入生态监测系统,实时记录生态葬区的植物生长、土壤状况等数据,确保生态平衡。随着人工智能、虚拟现实等技术的应用,生态安葬或将实现“数字纪念+自然回归”的深度融合。

未来展望:生态葬将成为主流选择

可以预见,随着环保意识的增强、政策支持的加大以及技术手段的完善,绿色生态葬将逐步从“小众选择”走向“大众接受”。未来的殡葬服务将更加人性化、个性化、生态化,构建起尊重生命、节约资源、和谐自然的现代殡葬体系。

推动生态葬,不仅是殡葬行业的转型升级,更是社会文明进步的重要体现。当我们以更平和的心态面对生死,以更智慧的方式告别亲人,才能真正实现“让生命归于自然,让爱在绿意中延续”。