陵园昌平:京北风水宝地,一站式选购与祭扫全攻略

昌平自古被称作“京师之枕”,燕山与太行山余脉在此交汇,形成天然的“太师椅”格局。陵园昌平便坐落在这道龙脉的“靠背”之上,背靠层峦叠嶂的军都山,前有温榆河与京密引水渠蜿蜒而过,形成“山环水抱、藏风聚气”的上乘格局。明代十三陵选址于此,正是看中这里“龙脉不散、地德常存”的特性,如今市民为亲人挑选长眠之地,同样看重这份历史背书与地理优势。

步入陵园昌平,最先映入眼帘的是一条由青灰色花岗岩铺就的神道,两侧交替排列着雪松林与元宝枫,四季常青与秋色斑斓相互映衬。园区整体海拔比市区高近百米,夏季平均气温低三到五摄氏度,天然形成“冷岛效应”,即使盛夏祭扫也感到清凉肃穆。设计师在动线上刻意保留原始地形,神道三次微折,暗合“曲则有情”的传统堪舆理念,让每一次鞠躬都仿佛在与山川对话。

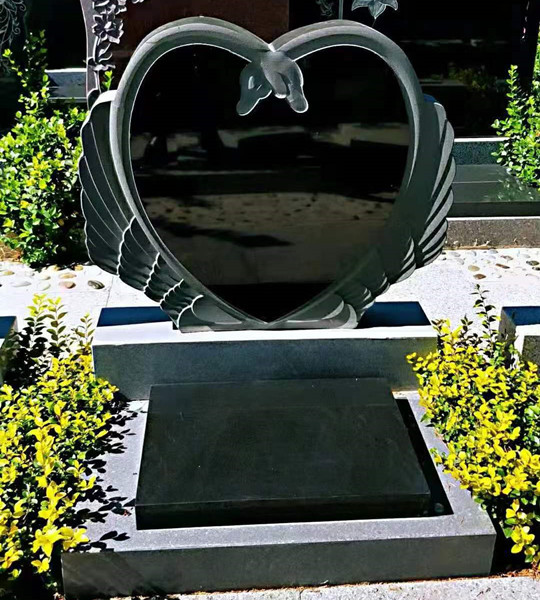

不少家庭担心墓型过于单一无法满足个性化需求,而陵园昌平提供了近三十款成品墓与可定制墓。成品墓区主打“一墓一景”,从汉白玉栏板到山西黑花岗岩,材质与雕刻均可选配;定制墓则像一块留白,家属可融入生平元素:钢琴造型的碑座献给音乐教师,翻开的书卷纪念学者,甚至将老宅门楼雕刻在围屏之上,真正实现“名片化”纪念。园区自建石料加工中心,从选料到成品只需二十五天,比传统外采模式缩短一半周期。

现代陵园不再是沉重符号,陵园昌平把“公园化”写进规划蓝图:二十公里慢跑道穿林而过,樱花大道与海棠巷交替出现,春可赏花,秋可采摘。园区西北角开辟出约三十亩“思念草坪”,采用可降解骨灰坛,半年内骨灰与土壤融为一体,地面只留一块铜质铭牌,家属可在周围植下一株云杉,既实现生态安葬,又保留具象纪念,年接待量已占整体安葬率的18%,成为京北生态葬示范样板。

交通是否便利,是城市居民择陵的重要指标。陵园昌平距北五环仅二十八公里,京藏、京新双高速直达,园区出口增设ETC专用通道,清明高峰日开闸放行,拥堵率下降四成。市郊铁路S2线昌平站每日六趟摆渡车,车程十二分钟,车厢内配备轮椅固定带与饮水机,方便银发族出行。自驾族可通过高德“陵园昌平”专题页预约车位,系统实时显示剩余泊位,避免绕行拥堵。

清明、中元、冬至三大祭扫节点,园区实行“预约+分时”机制,市民可通过微信公众号选择时段,每台车对应一个停车位与一束鲜花,基本实现无纸化。为兼顾不能到场的海外亲属,陵园昌平推出“云祭扫2.0”:专业礼仪师手持4K云台相机,从擦拭碑面、敬献花束到三鞠躬全程直播,视频可下载可回放,并生成加密链接,仅家族成员可见,既保护隐私又传递温度。过去一年,海外订单增长120%,覆盖二十四个国家。

购墓流程常被诟病为信息不透明,陵园昌平将其拆解为“阳光七步”:电话咨询—预约看墓—现场讲解—合同确认—设计制图—施工监理—售后回访,每一步都在小程序留痕,价格、石材、绿化、维护费逐一列出,支持微信分阶段支付。园区承诺“十年质保”,期间出现碑体开裂、石材褪色免费更换;日常擦拭、松枝修剪、绿化喷灌则纳入物业费,年均仅占墓价1%,远低于行业2.5%的平均水平。

法律层面,陵园昌平所有墓穴均具备《北京市殡葬服务经营许可证》与《土地使用权证》,双证上墙公示,产权周期为20年,到期可续,续费标准提前十年公示,杜绝“逾期无主”风险。对于经济困难家庭,园区与昌平区慈善协会共建“安佑基金”,提供壁葬格位免费使用二十年,已帮助三百余户低保家庭完成体面告别。公益之举反哺品牌口碑,使陵园昌平连续五年获评“北京市诚信创建企业”。

未来三年,陵园昌平还将扩建“文化纪念谷”,计划引入生命教育展馆、家族档案馆与冥想禅室,将追思、教育、旅游三位一体,打造京北生命文化公园新地标。无论是追求风水龙脉的传统家庭,还是倡导绿色安葬的年轻一代,都能在此找到安放思念的答案。

SEO描述