现代陵园景观设计如何让墓地成为城市绿肺

清晨踏入位于城市西南角的静谧陵园,松针沾着薄雾,石阶缝隙钻出野菊,人们发现“墓地”二字不再阴冷,而成为一片会呼吸的绿海。设计师把原本单调的坟茔转化为起伏草坡与雨水花园,墓碑降低高度,隐入花带,让祭扫者的视线先被植物抓住,再被记忆温柔环绕。陵园不再只是终点,更像一条时间的长廊,把逝者的故事编织进城市生态。

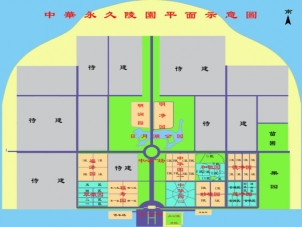

为了兼顾祭扫仪式与日常休闲,主轴线被刻意留空,用再生石铺成可通行清明人流的广场;两侧则引入耐阴苔原、碎拼木栈道,让市民在其他季节也能散步阅读。排水沟被做成蜿蜒旱溪,暴雨时收集地表径流,旱季则成为蝴蝶迁徙的通道。这种低影响开发策略,让每块墓地都变身微型海绵,年均可为市政管网减负万立方米雨洪,真正实现“葬有其所,水有所归”。

在植物配置上,园区拒绝一次成型的速成绿化,而是按演替规律种下先锋树种——白蜡、千头椿,它们耐修剪、吸尘强,三年即成林荫;中层栽常绿枇杷与小型果树,既作季相点缀,又让祭扫人在春夏秋冬都能摘一枚叶或一颗果,把思念转化为可触碰的温度。地被大量用本土鼠尾草、马鞭草,吸引蜂蝶,形成自循环的花粉经济,减少农药与人工。

墓碑材质也经历绿色革命。传统花岗岩开采碳排高,如今更多采用再生铝与可降解玻纤板,表面覆以光触媒涂层,在阳光下降解汽车尾气中的氮氧化物。墓穴墙体使用矿渣砖,内部预埋可抽取的模块,当三十年后需要合葬或迁葬,工人能像抽抽屉一样完成,避免再次破土。每一块“生命砖”都带二维码,扫码可见逝者生平与碳减排贡献,数据同步城市生态平台,让纪念与环保同框。

数字化管理把陵园升维成“云上森林”。无人巡检车搭载多光谱摄像头,实时回传植被健康度;土壤传感器记录酸碱与温湿度,一旦某片区含水率低于阈值,系统自动开启微喷,比传统人工灌溉节水四成。AR眼镜为来访者叠加信息:站在银杏树下,能看到它十年前被种下时的照片、历次修剪记录,甚至听到风吹树叶的白噪音。科技并未冲淡仪式感,反而让记忆有了更丰富的刻度。

文化层面,园区发起“不留碑、留绿”公益计划,鼓励家庭把部分预算从石碑转为认养树木,陵园提供三十年养护承诺。每棵树配一块小型可更新铭牌,当家属想添写寄语,只需在线提交,工作人员用激光重新雕刻,不另外消耗石材。五年间,该计划已让一万三千平方米硬质墓区恢复为林地,相当于为城市增添一座“会呼吸的纪念公园”。

未来学家预测,城市扩张将使土地愈发紧张,立体安葬与生态安葬将成为主流。此间陵园已试点“草坪森林仓”,地下是可降解骨灰罐,地面是通风木格,上方种槭树,树根随年月伸入营养层,真正实现“化身春泥”。家属可通过可降解麻绳悬挂风铃,代替焚烧纸钱;风铃材质亦选玉米淀粉制成,季风来临即化作尘土,不留痕迹。

当夕阳把墓碑的影子拉长,这里更像一座露天课堂,向活着的人示范如何温柔地回归自然。死亡不再是黑色的终点,而是绿色循环的起点;哀思不再只凭烟雾表达,而由一棵树的年轮替逝者继续说话。城市因此拥有柔软的肺叶,记忆因此长出可见的枝叶,人与土地在静默中达成新的和解,也让“墓地”这个古老词汇,在未来词典里被重新注解为“会开花的故乡”。