走进昌平区安陵园:静谧山水间的安心归宿

晨起驱车沿京新高速向北,昌平山色在车窗外渐次铺开,约莫四十分钟,便能抵达安陵园。初入园区,最先撞进眼帘的是一排排傲然挺立的古松,它们像沉默的守卫,把喧嚣远远挡在外面。沿着主道缓缓前行,空气里混着松柏与泥土的清香,让人不自觉放慢脚步。工作人员轻声介绍,安陵园依托原有山形地势,用“依山就势、藏风聚气”的理念规划,墓穴不追求密集,而是让每块碑石都拥有独立的视野与阳光。

山水为怀,格局天然

昌平北部属燕山余脉,安陵园正位于两山环抱的缓坡之上,前方明堂开阔,十三陵水库的氤氲水气自东南而来,形成“山环水抱”的传统格局。园区最高点仅海拔百米左右,却可俯瞰整个河谷平原,春夏之交,云雾低垂,仿佛给远山披上一层轻纱。为了保留这份浑然天成,设计方只做了极简的台地处理,主干道随山就势呈“之”字形上升,既减缓坡度,又让拜谒者在步行中完成对自然的致敬。

绿意绵延的生态细节

安陵园对“生态”二字的执念藏在看不见的地方:所有墓碑基座采用可降解材料,二十年后可与土壤融为一体;灌溉系统引自山体渗水,经湿地植物二次净化后再回流,实现零排放;园区灯光皆为低位暖色,夜间上限控制在三十勒克斯以内,不惊扰野兔与山雀。春末,成片的二月兰和野豌豆在墓区间自然蔓延,像给大地铺上淡紫与翠绿交织的地毯,悼念者常在此驻足拍照,说“先人的院子比城里的公园还漂亮”。

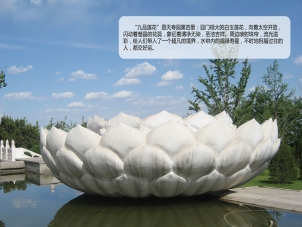

文化纪念的温柔表达

在安陵园,碑石不再是唯一载体。沿主轴线坐落着一座“时光回廊”,灰瓦木柱,没有宗教符号,却包容所有思念。回廊两侧是可更换的搪瓷展板,家属能把老照片、手写信、甚至一段二维码贴在上面,扫码即可听到逝者的声音。每年清明,园区会举办“风铃祈愿”活动,工作人员提前收集家属写好的木牌,用麻绳悬挂于松枝,山风掠过,叮咚作响,仿佛有人轻声回应。有人说,这种仪式感让“告别”不再是黑色,而成为可以慢慢回忆的暖色。

便民与隐私的平衡

为了兼顾祭扫便利与日常静谧,安陵园实行“分区错时”管理。公共交通可直达园区门口,清明、冬至高峰则增设短途接驳车,车上备有鲜花、矿泉水与简易医药包,全部免费。若需了解墓位实况、价格政策或安葬流程,可拨打本站电话或咨询本站在线客服,获取该陵园的真实信息,再决定是否亲临。园区同时提供“代亲祭扫”服务,无法到场的家属可在线选择鲜花、果品与祭文模板,礼仪师会按约定时间代为擦拭碑面、敬茶三杯,整个过程通过加密视频回传,保障隐私。

四季更迭的守望

若把安陵园放进一年的刻度里,它便成了一座慢速放映的影院。初春,山桃与杏花沿阶盛放,粉白花瓣落在青石板上,像谁不小心打翻了胭脂;盛夏,蝉声织网,高大的国槐洒下碎金般的光斑,祭扫者常在树下小坐,读一封旧信;深秋,元宝枫与黄栌层层晕染,整座山化作打翻的调色盘,摄影爱好者扛着长焦捕捉“昌平最浓一抹红”;隆冬,雪落无声,工作人员会提前在主要通道铺设麻袋防滑,并免费供应姜茶,让寒意止步于杯口。四时之景不同,而乐亦无穷,正是这份循环,让“离别”不再是终点,而成为与天地同频的节拍。

未来可期的生命纪念

安陵园正在试点“生命林”计划——选择生态葬的家庭可领取一枚专属树种,由园区统一培育至树苗阶段,再邀请家属亲手种下。树木编号与逝者信息绑定,但不在现场设立任何标识,仅以卫星坐标记录。十年、二十年后,这里将形成一片真正“源于人、归于自然”的次生林。有人笑称,这是“把思念种进年轮”,待大树参天,风来时每一片叶都在替我们回答“我还记得”。离开园区时,回望那条被松柏夹拥的坡道,阳光斜照,石碑闪出温柔的光