清明踏青与追思:如何在陵园寻找心灵的安宁

春到陵园,青草与记忆一同生长

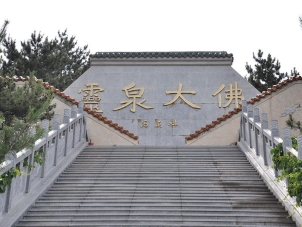

清明前后的江南,细雨像柔软的丝带缠绕在柏树枝头。走进陵园,首先映入眼帘的是被雨水洗亮的石阶与整齐划一的松柏,它们像沉默的守灵人,把喧嚣隔绝在外。人们撑着素色雨伞,轻步踏上蜿蜒的小道,鞋底带起的泥土气息混杂着野花初放的清甜,让人瞬间沉静。扫墓不再是沉重的仪式,而是一场与过往对话的旅程。把带来的小铲子轻插土中,为祖辈的墓碑添一抔新土,像给旧信笺补上一枚新邮戳,时间因此被重新寄出。

一束白菊,让告别有了温度

鲜花店里,白菊总是清明档期最安静的主角。挑选花束时,老人喜欢搭配几支紫色勿忘我,年轻人则倾向单瓣白菊与尤加利的简约设计。其实颜色不必繁复,重要的是亲手把它放在碑前的那一秒。有人会小声念一句"我来了",有人只是深深鞠上一躬,风把花瓣吹得微颤,好似回应。相比过去焚香烧纸,鲜花祭扫少了烟火却多了温柔的可见可触,它让哀思不再漂浮在空气里,而是落在花瓣与指尖,可嗅、可握、可带回去插在窗台,继续陪伴。

静默仪式中的家族叙事

如果留心,会发现扫墓像一场小型家族聚会:父辈拔草修枝,子辈擦拭碑面,孙辈负责摆果点。三代人分工明确,动作不多,却配合默契。在长辈口中,碑下的名字不只是逝者,也是年轻时骑自行车驮着全家赶集的顶梁柱,是熬夜缝补衣裳的一把好手。故事被风揉碎、被雨润色,再被记忆拾起,一代代传下去。陵园因此成了口述历史的课堂,让孩子们懂得,血脉不仅流淌在身体,更潜伏在每一次弯腰与凝视之间。

生态安葬,为土地减负为思念留白

近年来,树葬、草坪葬、花坛葬渐成新风。家人将可降解骨灰盒安放在桂花树下,或撒在花圃深处,不立碑、不留名,只领取一张电子定位卡。祭扫时,人们带着小水壶给树浇水,俯身闻一朵新开的二月兰,心里默念"你变成了春天"。土地没被水泥分割,思念也未被石料束缚,它以另一种绿色生命继续参与人间四季。对城市而言,生态葬减少石材开采与土地硬化;对家属而言,它提供了一处可以席地而坐、仰望星空的开放式纪念地,悲伤被风轻轻吹散,留下长久的宁静。

踏青线路,让追思延续成春日散步

许多陵园背靠低山,前临湿地,春光明媚时,管理处会规划踏青环线:从祭扫区出发,沿着木栈道穿过油菜花田,再登上后山观景台。完成仪式的人们可以顺势走一走,看蜂蝶在金黄波浪里起伏,听远处村落的鸡鸣与犬吠。步行约四十分钟,汗水带走郁结,也带走纸钱燃烧后的残余味道。下山途中折一根野蕨作纪念,回家后插进清水瓶,它会在客厅里继续舒展,仿佛把那段与逝者共享的春光延伸到了日常。有人说,最好的缅怀是让生活更好,而一次轻快的踏青,正是这种理念的注脚。

数字化纪念,打破时间与空间的围墙

二维码刻进巴掌大小的铜牌,嵌在墓碑侧边,手机一扫,页面跳出故人的生平、相册与音频。无法返乡的游子,可以在凌晨的异国的地铁里,点一支电子蜡烛,留言"妈妈,我升职了"。系统会把消息同步到云端,亲属们同步收到提示,像一条跨越时区的群发短信。数字化并非冲淡情感,而是让分散在天南地北的亲人重新集结在同一页面上。有人担心科技会稀释仪式,其实屏幕上的烛光同样能照亮泪光,只是载体不同,思念的重量未减分毫。

归途有灯,人生有岸

傍晚离开陵园,回头望,松柏在暮色里渐渐连成一片深色的剪影,像一艘停泊的巨船,将白天所有的低语与眼泪收藏。车灯亮起,蜿蜒的山路被一条金色曲线点亮,那是生者返回城市的航迹。城市霓虹再璀璨,也别忘了在心里留一盏小小的白菊灯,提醒自己:死亡不是终点,被遗忘才是。只要每年春雨如约而来,脚步如约而至,那些沉睡在泥土里的名字就会醒来,与我们一起呼吸,一起成长。带着这份安静而坚韧的力量,我们在尘世继续赶路,也继续爱人。