2025年绿色殡葬新风尚:生态安葬如何改变生命终点

从“入土为安”到“化作春泥”——观念嬗变的三重推力

社会学专家陈璐团队在2025年《生命观念白皮书》中指出,生态安葬被快速接受并非偶然。其一,75后、80后成为殡葬决策主力,他们经历过高密度城市生活,对“节地”有天然认同;其二,短视频平台把骨灰撒海、家庭追思会的过程拍成温情短片,单条播放破千万,消解了“薄葬=不孝”的刻板印象;其三,宗教与民俗学者联合发布《绿色殡葬礼义释读》,将“叶落归根”重新诠释为“以另一种形态归于天地”,为传统伦理找到绿色出口。

在实地走访中,31岁的软件工程师赵帆向记者演示了“二维码纪念牌”:一枚巴掌大的不锈钢牌镌刻着梧桐树坐标,手机一扫,跳转至私人纪念页,照片、语音、信件云端永续,而实体骨灰早已化作树根养分。“以前觉得墓碑是证明存在,现在明白数据与记忆才是真的不朽。”赵帆说。

科技加持下的零碳告别

2025年春季展会上,一款名为“归壹”的太阳能降解骨灰盒吸引大批目光。盒体混入亚麻纤维与咖啡渣,六个月内即可完全分解,同时内置NFC芯片,亲属在埋设点轻触手机即可上传思念文字,芯片通过低功耗蓝牙把信息同步到云端古树数据库,实现“树即墓碑”。厂商提供生命周期评估报告:整个流程碳排放相比传统石材墓降低92%,一棵树全生命周期可再吸收骨灰中残留的钙、磷元素,真正完成“从生命到生命”的循环。

更前沿的尝试出现在深圳大鹏湾。全国首个“珊瑚葬”试验区于今年3月启用,经过无害处理的骨灰与珊瑚砂混合,由潜水员放置于人工礁基,六个月即有成片珊瑚虫附着。项目顾问、海洋大学副教授林屿透露,每例珊瑚葬可修复约0.8平方米礁盘,预计五年内能重建一片上千平方米的生态礁区,为黑鳍礁鲨与鲷类提供栖息地。“当鱼儿游过亲人的‘新家园’,哀伤仿佛被海水温柔稀释。”首批体验者家属如此形容。

政策、市场与公益的三角平衡

民政部的最新数据显示,2025年全国平均生态安葬率已达48%,提前完成“十四五”原定45%的目标,但区域差异仍然显著:长三角普遍超过60%,西部部分省份却不足20%。为推动平衡,中央设立50亿元“生命园林基金”,对西部县级殡仪馆给予每例三千元配套补贴,同时要求地方政府将生态安葬纳入国土空间规划,预留5%的公园绿地作为纪念林。

市场端也在快速细分。老牌墓园企业“福成生命”推出“可成长公墓”概念:家属认购一株原生乔木,前十年缴纳管养费,十年后树木产权捐赠给城市绿化部门,墓穴使用权自动注销,土地实现循环流转。该模式已在南京、成都试点,平均周转期缩短至12年,而传统墓位周转需50年以上。公益组织“彼岸计划”则专注于乡村树葬林,通过企业认领+公众捐赠,把荒山改造成纪念森林,村民以护林员身份参与,既获得劳务收入又提升生态质量,实现“逝者得安宁,生者得收益”的双赢。

面向未来的纪念仪式

2025年5月,杭州西子湖畔举行了首场“零碳追思音乐会”。主办方使用可再生铝搭建舞台,所有乐器以回收木材制作,现场电力来自光伏与观众骑行发电。逝者家属在夜色中放飞可降解纸鸢,鸢面绘有亲人肖像,飞至百米高空后燃烧殆尽,灰烬随西湖微风散落。仪式结束,系统出具一份碳中和证书:整场活动净排放-3.2千克,相当于多种下一棵成年杉树。

“当告别不再依赖于石碑与水泥,人们

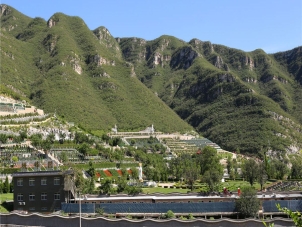

当第一缕晨光照进北京长青生命纪念园,2025年清明后的首个工作日,园区里看不到传统黑色墓碑的压抑,取而代之的是起伏草甸与可降解骨灰坛共同构成的“生命绿毯”。今年起,北京、上海、深圳三地同步实施《生态安葬补贴升级办法》,选择树葬、花坛葬、海葬的家庭可获最高八千元财政支持,这一数字比去年再涨两成,直接带动一季度生态安葬签约量同比激增140%。政策背后,是城市土地缺口与环保诉求的双重倒逼:仅以北京为例,近五年公墓存量用地消耗速度是新增供给的3.7倍,若不转型,现有陵园将在十年内全部饱和。