2025年绿色殡葬新趋势:生态葬如何重塑城市陵园景观

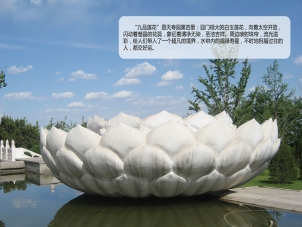

当第一缕晨光照进依山而建的追思园,2025年的清明不再被烟熏火燎笼罩,取而代之的是可降解骨灰坛与萌发新芽的银杏树共同呼吸。市殡葬协会最新数据显示,选择生态葬的比例已突破43%,比去年再增7个百分点,这一变化直接推动了城市陵园的景观革命。过去整齐划一的水泥碑林,正被起伏的草甸、雨水花园与记忆小径取代,祭扫者沿着木质栈道缓缓前行,耳畔是风铃与鸟鸣,脚下则是缓缓渗水的生态砾石层,既实现骨灰自然回归,也缓解雨季内涝。

政策层面,民政部2025年3月印发的《节地生态安葬指引》首次提出“陵园即公园”概念,鼓励在陵园内部嵌入公民科学观察站、城市蜂箱与萤火虫复育带,让悼念与生态教育并行。设计师把原本冰冷的墓道改成可以收集雨水的“生命廊”,廊架顶部铺设太阳能板,为整个园区提供夜间照明;墓碑则采用再生铝与菌丝体复合材料,埋入土壤后两年内即可完全降解,只留下一棵编号的小树继续生长。

技术创新同样加速落地。北京某初创公司推出“根系定位”系统,将芯片植入树苗根部,家属在手机端即可查看树木健康度与碳汇贡献;上海试点“数字孪生陵园”,通过遥感与无人机建模,把每一棵纪念树映射到云端,线上献花、留言与现场感应灯实时联动,实现跨时空陪伴。

消费端的变化更直接。95后祭扫者小赵告诉记者:“我预订的是‘音乐草坪葬’,葬礼现场用全息投影回放外婆拉小提琴的影像,骨灰与特制菌土混合,半年内就能转化为草坪养分,比传统墓地节省近三万元。”价格亲民、仪式个性化,使生态葬不再是“经济困难”的替代选项,而成为城市中产主动选择的绿色身份符号。

交通与运营也在同步升级。2025年,广州率先开通“清明地铁专列”,车厢内部用可降解纸膜展示逝者生前故事,出站即直达陵园生态入口;深圳推行“殡葬一卡通”,骨灰撒海、树葬、花坛葬统一预约,现场扫码即可获取可降解骨灰袋与种子胶囊,全程无塑料、无纸钱。

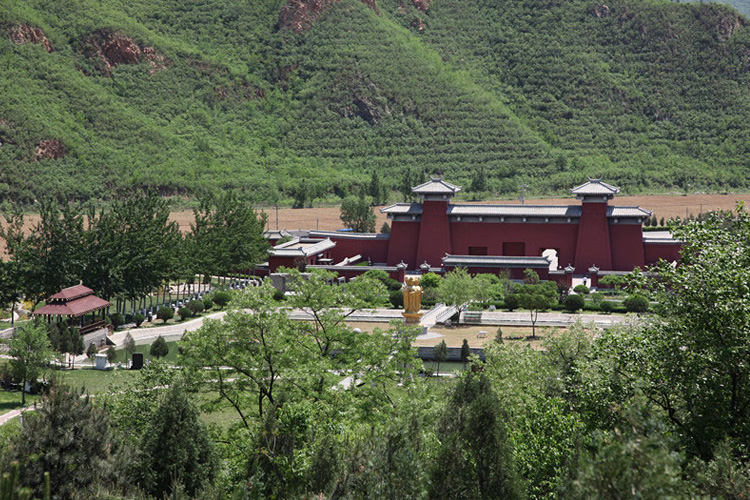

面对新趋势,传统陵园经营者纷纷转型。苏州凤凰山公墓把原有墓穴密度降低40%,腾出空间打造湿地科普区,吸引学校设立“生命教育”实践基地;成都龙井陵园与茶农合作,在纪念林下套种有机茶,祭扫者认养茶树,清明采新茶、中秋敬月光,把节日循环写成一场持久的纪念。

然而挑战仍在。部分老龄市民担忧“没有碑就是找不到”,为此,南京试点“记忆编码”——把逝者姓名与生平写进基因序列,植入选定的树种DNA,只要取一片叶子即可通过便携测序仪读取信息,实现“树在人在”的永久链接。

2025年的绿色殡葬,不只是少占土地、少用石材,更把“死亡”重新纳入城市新陈代谢系统:骨灰化作肥料,情感数据存储云端,悼念活动融入生态服务,陵园成为碳汇与 biodiversity 的节点。当纪念不再依赖大理石的永恒,而与自然循环共振,城市终于学会了把告别写成一首可持续的诗。