昌平陵园春和景明:在山水间安放思念与永恒

清明未到,京北的晨雾已先一步漫过燕山脚下,昌平陵园在松涛与鸟鸣中缓缓苏醒。沿着新铺的柏油路驶入园门,最先撞进视线的是一排排修剪成云朵状的桧柏,它们像沉默的迎宾,把城市的喧嚣挡在外围。工作人员说,这些树平均树龄三十年,根系早已与地下的原生栎树盘结在一起,象征生命以另一种方式继续纠缠、继续生长。

拾级而上,石阶缝隙冒出星星点点的二月兰,紫得近乎透明。这里不推崇高耸的纪念碑,而是把碑面控制在齐腰高度,让生者低头时恰好能与碑上照片平视,仿佛故人仍在对面微笑。去年冬天,陵园引入激光扫描技术,把老墓碑上的裂纹与风化痕迹全部建模存档,再用同矿脉的石材补缺,修补处肉眼几乎分辨不出,却能让字迹再挺立百年。技术总监老周说:“我们修复的不是石头,是记忆的坐标。”

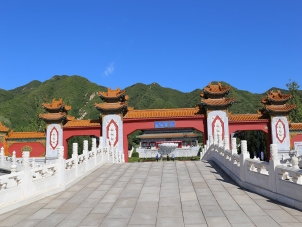

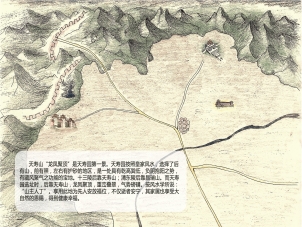

穿过一座仿古连廊,眼前豁然开朗:三面环山,一面向水,十三陵水库的远波把天空折成两半,上半部是流动的蓝,下半部是安静的蓝。陵园在此辟出二十亩草坪葬区,可降解骨灰罐深埋三十厘米,半年后与草根相融,地面只留一枚铜制二维码。扫码后,页面跳出一段五分钟的生平影片,配乐是家属亲自哼唱的《送别》。有老人在草地上野餐,身旁二维码随风轻晃,像一支不会熄灭的蜡烛。

继续往西,是去年才开放的“树说”主题区。每位逝者对应一棵原生元宝枫,树干挂一块 NFC 木牌,手机轻触即可听到生前的笑声、脚步声、甚至是钥匙碰撞的叮当。林间的风经过,叶子哗啦作响,像把逝者重新吐回人间。园艺师每月记录树高、冠幅与叶片氮含量,数据同步到云端,若树木生长放缓,系统会自动调整滴灌配方,用另一种语言完成“照护”。

午后,阳光越过山脊,碑影被拉得老长。礼仪师小赵捧着一篮新采的侧柏枝,为下午的花坛葬做最后彩排。她把枝条折成七厘米小段,用麻绳捆成“∞”形,象征无限。仪式没有哀乐,取而代之的是二十四声钟鸣,每响代表一节气的更替,提醒来客:死亡不是终点,而是换轨进入自然历法。小赵说,三年来她主持过四百多场告别,最难忘的是一位八岁男孩把父亲手表埋进花坛,指针停在下午三点零五分——孩子放学的时间,“那一刻我明白,悼念也可以很温柔。”

黄昏将至,管理处亮起暖黄色灯带,像给群山系上一条薄围巾。出口处新设“记忆驿站”,访客可把旧照片塞进复古邮筒,陵园会在一周年那天把照片制成瓷片,嵌进纪念墙。瓷片不怕风雨,釉面反而越洗越亮。邮筒旁立着一块小木牌:你寄出的不是影像,而是重新活过一次的自己。

下山时,风把松脂香推进行人鼻腔,也推来远处的钟声。回望昌平陵园,暮色中的碑林不再冷峻,而像一片被月光轻轻压弯的麦浪。死亡在这里被翻译成树、草、风、二维码与钟声,翻译成一切可被自然收留的语言。若思念有形,它大概也会选择在这片山水中,悄悄生根。