北京墓地陵园全景指南:选墓、文化与价格一次看透

在北京这座千年古都,山环水抱的地貌为墓地陵园提供了天然屏障。西山、燕山两大余脉自西北向东南缓缓跌落,形成“北高南低、藏风聚气”的格局,堪舆学称之为“山停水聚,龙脉所止”。明代十三陵便依托天寿山,呈环形拱卫之势,现代公墓延续这一脉络,在昌平、延庆、门头沟等地错落分布,既尊重传统,又兼顾城市扩张的边界,让“生与死”的距离不再遥远。

选墓先看方向。老北京人讲究“面南向阳,背山临水”,昌平兴寿、十三陵景仰园因坐北朝南、背靠天寿山,成为首选;若预算充裕,可往西走,海淀温泉墓园毗邻金山,松柏苍翠,静谧幽深;朝阳、通州则多设城市公益墓,地势平缓,交通便捷,适合祭扫频繁的家庭。记住一条铁律:远离高压线、铁路与主干道,噪音与电磁干扰在阴宅风水中被视为“穿心煞”,轻则影响安眠,重则儿孙事业多波折。

价格梯度直白又残酷。以2024年行情为参考,昌平传统双穴立碑起价6.8万元,面积0.8㎡;同区艺术墓带雕塑,2㎡起步,已逼近18万元;若选壁葬或花坛葬,骨灰入墙、入地,占地仅0.2㎡,1.5万元即可落地,环保且节省土地。延庆、密云因距离市区80公里以上,同规格墓地便宜三成,但每年清明、十月一的往返油费、高速费也要算进成本。部分陵园推出“三档分期”,首付三成,余款五年内结清,减轻一次性压力,却需留意管理维护费是否同步上浮。

法律红线必须看清。北京自2019年起全面停止新增传统墓穴审批,现有陵园只能“存量销售”,导致“买一块少一块”的心理持续推高价格。购买时要求对方出示《公墓经营许可证》与市民政局统一印制的《墓位使用合同》,使用年限为20年,期满后按当期政策续交土地租赁费与管理费,费用约为原墓价5%—15%。切忌与乡镇级“公益性公墓”私下交易,这类墓地只对本地村民开放, outsiders 权益不受法律保护,一旦拆迁,可能面临“迁坟无补偿”的窘境。

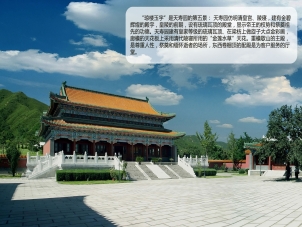

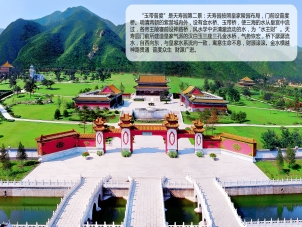

文化细节常被忽略,却决定祭扫体验。北京陵园普遍采用“府第式”大门,仿故宫太和门格局,三开间红墙金瓦,象征亡灵依旧住在“宅院”里;进入墓区,神道两侧多植松柏与银杏,前者寓意长青,后者因叶片金黄,象征“金落满堂”;部分园区引入“数字科技”,扫码即可播放逝者生前影像,但老派家庭仍愿意亲手擦拭石碑,认为“指尖的温度才能传递牵挂”。清明高峰,陵园会在入口设置“纸钱换鲜花”服务站,一束白菊、三支绿竹,即可完成低碳祭拜,既防火灾,也契合北京市大气污染防治条例。

交通与后期管理直接影响十年后的祭扫心情。地铁昌平线直达西山口,再换乘陵园接驳车,单程半小时;若自驾,京藏高速十三陵出口拥堵指数在清明当天高达3.5,建议六点半前出门。管理服务看三点:一是24小时安保巡逻,防止盗卖石材;二是定期绿化修剪,草坪高度≤8厘米,避免“荒凉感”;三是排水系统,山区墓地若未做暗渠,七月至八月暴雨容易导致墓位积水,石碑倾斜。签约前夜访园区,观察灯光覆盖与监控密度,比白天看沙盘更真实。

当城市扩张逼近山脚,北京墓地陵园也在摸索“生命纪念”的多样可能。生态树葬将骨灰与有机基质混合,植入元宝枫或国槐,三月抽芽时亲友可认养树木;海葬公益补贴已提至六千元,天津国际邮轮母港集体出海,北京户籍免费参加;还有陵园将部分山坡改为“骨灰景观墙”,利用3D打印把逝者面相浮雕于火山石,日光之下轮廓清晰,夜幕降临时埋地灯亮起,整座墙体化作星图,既节地,亦让记忆拥有公共艺术价值。死亡不再是终点,而是城市记忆的一部分,在四季更替中持续生长。