北京墓地陵园全景指南:选址、环境、服务与未来趋势

在北京,谈论墓地似乎总带着一丝沉重,但当脚步真正踏进一座规划完善的陵园,你会发现这里更像一座被山水环抱的静谧公园。自上世纪九十年代起,北京相继在昌平、延庆、怀柔、通州等地批准建设三十余座经营性公墓,它们不仅承担安葬功能,更被赋予城市生态屏障与文化纪念的双重身份。

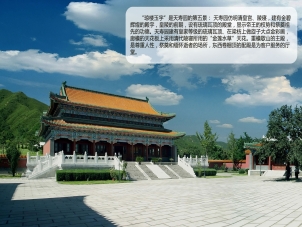

山水形胜:北京陵园的独特地貌

昌平天寿山前,十三陵皇家龙脉绵延,景仰园、凤凰山、炎黄陵园依次铺展,负阴抱阳、藏风聚气,成为许多家庭首选。向西望去,延庆八达岭陵园藏于长城脚下,海拔升高百米,夏季平均气温比市区低三度,油松、侧柏混交林形成天然氧吧。再往东北,怀柔九公山长城纪念林依山就势,春天山桃、山杏次第盛开,粉白花海与灰砖墓石相映,一扫传统墓区阴郁印象。

政策红线:如何在北京合法购墓

北京对墓穴实行“实名制、一人一号”管理,购买人须凭《死亡证明》或《火化证明》原件,并出示与逝者关系的合法证明。经营性公墓方可对外出售,农村公益性公墓仅限本村安葬,跨省安葬需经两地民政部门审批。价格层面,政府指导价按区位分档:五环内剩余穴格极少,单穴均价逼近十二万;六环外新建陵园,环保壁葬两万起,艺术墓位八万至二十万不等。

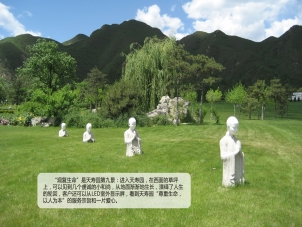

绿色殡葬:从节地到科技纪念

2018年,北京将“绿色生态安葬”纳入政府实事,树葬、草坪葬、花坛葬、山葬礼依次落地。以太子峪陵园为例,一株桧柏下可安放六具可降解骨灰罐,二十年后土地循环使用,真正回归自然。科技元素也在渗透:八达岭陵园推出“二维码纪念牌”,扫码即可进入线上纪念馆,照片、视频、留言一键生成;通惠陵园试点“5G云祭扫”,家属在城区会议室戴上VR眼镜,便能实时向逝者敬献虚拟花篮。

文化IP:让纪念成为城市记忆

北京陵园不再满足于“卖墓地”,而是打造主题文化区。九公山开辟“铁军纪念园”,新四军老战士魂归长城;温泉墓园营建“北大学人园”,林庚、季羡林等大师相邻而眠,清明时节师生自发朗诵经典。更年轻的场景出现在福田公墓,这里开设“生命咖啡馆”,观众在咖啡香中观看生命教育短片,写下自己的“遗嘱盲盒”,重新审视生与死。

交通与服务:一小时祭扫圈

市郊铁路S2线、京张高铁、京礼高速相继开通,将市区到延庆、昌平的时空距离缩短至四十分钟。各大陵园在清明、中元、冬至期间开行免费接驳车,昌平线南邵站A口可直达景仰园,只需十五分钟。服务细节上,陵园提供代客祭扫、鲜花定制、线上直播、祈福河灯等套餐,价格从九十八元到九百八十元不等,让无法到场的亲属也能完成心意。

未来趋势:公园化、微型化、共享化

《北京市殡葬设施专项规划(2021—2035)》明确提出“墓园即公园”理念,新建陵园绿化率不得低于65%,并配套健身步道、森林课堂、观鸟塔。微型墓、家庭合葬墓将成为主流,单套占地面积从零点八平方米压缩至零点二平方米。共享祭扫空间也在试点:朝阳东郊殡仪馆旧址将改造为“生命纪念综合体”,壁龛、水景、书吧、多功能厅复合利用,实现“祭拜—追思—教育”一站式体验。

在北京,墓地不再是城市尽头被遗忘的角落,而是被山水、科技、文化重新点亮的人文景观。当生命走到终点,能在长城脚下、天寿山畔择一处绿荫长眠,也许正是这座千年古都给予市民最后的温柔。