北京生态艺术陵园:在十三陵景畔安放思念,让生命与自然共呼吸

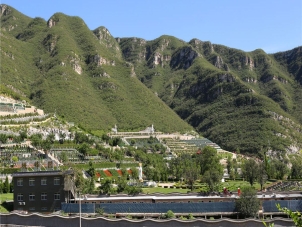

清晨六点,地铁昌平线驶出城区,车窗外的钢筋混凝土渐渐被起伏的青山替代。当列车掠过十三陵水库,一片油松林背后,便是新近开放的北京生态艺术陵园。没有传统墓园高耸的碑林,取而代之的是顺着山势铺展的草坡与蜿蜒的木栈道。工作人员说,这里曾是明代皇家谒陵的休息道,如今成为都市人安放思念的新选择。

沿栈道上行,最先映入眼帘的是“水映松风”区。墓碑被设计成可降解的陶板,表面嵌着松果与枫叶的压印,三年后自然碎解,与土壤融为一体。园区采用“一墓一树”的配套规则,亲属可在指定区域亲手种下一株蒙古栎或白皮松,十年后,这里将形成一片新生的风景林。

从“水映松风”拐向“云栖台”,地势陡然开阔。一座直径二十米的圆形浅池静卧山腰,池底用黑色玄武岩拼出北斗七星,水面只没过脚踝。清明期间,许多家庭将可溶解的纸船放入池中,船底藏着写给故人的信,半小时后字迹随纸浆散开,仿佛一次温柔的告别仪式。

沿着石阶继续攀登,便抵达“星回谷”。这是北京首家允许自然葬骨灰与落叶层混合的试点区域。每一具骨灰与腐殖土、木屑按比例拌合,装入可降解麻袋,再覆上三十厘米厚的新土。半年后,土壤中播撒的二月兰与苔草种子破土而出,春天呈现一片淡紫。管理处每月拍照上传云端,亲属用手机即可看见那片悄然变化的“思念花海”。

很多人关心交通。陵园距昌平新城仅九公里,市区自驾四十分钟可达;若乘公交,地铁昌平线“十三陵景区”站出口有免费接驳车,每半小时一班,清明、中元、寒衣三大节日前夕还会加开夜班车,方便下班后前往。园区内部实行人车分流,私家车辆停在山脚生态停车场,亲属换乘静音电瓶车,十分钟抵达各墓区,既减少尾气,也保持山林宁静。

费用方面,生态艺术陵园提供“土地循环使用”模式:一次缴费,二十年使用期满后可选择续期或转换为树葬、草坪葬,土地再次进入生态循环。相较于传统立碑墓,整体支出降低三至五成,且包含十年养护、树木更换、线上追思平台等一揽子服务。对于希望保留纪念标识的家庭,园区推出“记忆码”——一枚嵌在树干或石凳上的 NFC 芯片,手机轻触即可浏览生平影音,而无需额外占用土地。

有人担心自然葬的祭扫仪式过于简约。园区与中央美院合作设立“生命美学工作室”,提供手作陶铃、植物印染、蜂蜡纪念章等体验。去年冬至,一位程序员父亲带着女儿用枫叶拓印围巾,把母亲的告别语录刻在布角,整个过程中没有人落泪,却持续近三小时的拥抱。工作人员说,真正的纪念不是排场,而是让情感在动手中重新流动。

值得一提的是,陵园与昌平区文旅局共建“明陵步道”文化支线,游客可预约讲解,在祭扫之余聆听十三陵营建故事。周末上午,常能看见一边是撑着黑伞的扫墓人,一边是背着相机的徒步者,彼此擦肩而过,生与死在同一空间被温柔折叠。

傍晚下山时,夕阳把长城残影投在谷地,星回谷的二月兰随风起伏,像极了一片呼吸的紫色海面。工作人员递给我一杯温水,杯垫印着一行小字:死亡不是失去生命,而是走出时间。在北京这座极速向前的城市里,十三陵畔的这座生态陵园,正用山林、花种与可降解的陶板,为每个曾发光的灵魂保留重返自然的席位,也让活着的人学会把思念种成树,把告别写成风。