北京十三陵景仰园公墓——山水环抱中的静谧人生后花园

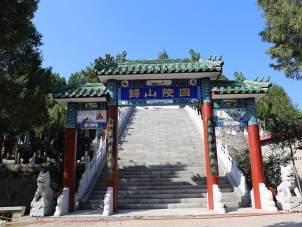

北京的秋意刚染红第一片枫叶,驱车沿京藏高速北行,约四十分钟便拐进一条林荫柏油路,十三陵的龙脉余韵在车窗两侧起伏。景仰园公墓就安卧在这片被昌平群山合抱的谷地,北倚天寿山,南望京密引水渠,自明代起便被视为“山环水抱、藏风聚气”的上佳之地。踏进大门,青石牌坊上“景仰”二字笔力遒劲,与远山轮廓互为呼应,仿佛提醒来者:慎终追远,且将敬意化进山川。

山水为骨,文脉为魂

不同于城市公墓常见的纵横方阵,景仰园顺着天然坡地错落成台地式墓区,一条中轴水系将园区轻轻劈成“左青龙、右白虎”的经典格局。石象、瑞兽蹲守神道两侧,与十三陵主神路同出一脉,却少了皇家陵寝的森严,多了份与凡人相亲的温润。春季山桃花沿溪而放,落英漂浮水面,像是一封封粉色的家书,被流水寄往另一个世界;深秋霜降后,黄栌与红枫交替燃烧,墓碑在斑斓里忽隐忽现,仿佛先人们也拥有了四季轮换的窗景。

生态葬式,让回归更轻盈

园区近年主推树葬与草坪葬,骨灰以可降解骨灰坛深埋于根系下方,地表只留一块不足A4纸大小的铜制铭牌,可刻姓名与一句生前的简短执念。铜牌上预留二维码,亲友扫码即可上传照片、音频,让记忆以云的形式继续生长。三年五载后,铭牌随铜绿与泥土渐渐融合,而树木已高过人头,抬头望见枝叶沙沙,便像收到另一重时空的回应。若选择花坛葬,工作人员会将骨灰与陶粒、腐殖土按比例混合,植入耐阴的玉簪或鸢尾,初夏开花时,白紫相间,像一场安静的告别Party,没有黑纱,也没有烟火,只有蝴蝶误闯。

艺术碑,刻下一个人的宇宙

传统竖碑虽仍占主流,但景仰园把“定制”二字写进了服务清单:黑花岗可雕成一架卷起的书,象征教授一生的桃李;汉白玉能凿成微缩的帆船,帆面刻坐标,纪念远洋船长的最后一次航行;甚至有人选择不锈钢与玻璃组合的“风动碑”,顶部悬一枚小风铃,昌平谷地常年不断的北风掠过,铃声细碎,像一句欲言又止的叮咛。墓碑不再是冰冷石块,而成为可被阅读、被触摸、被倾听的个人史。

礼俗新解,让告别成为疗愈

园区礼仪部推行“口述史追思”:葬礼前由策划师引导家属围坐,轮流讲述逝者最鲜活的一件小事,录音被剪辑成十分钟音频,仪式现场以环绕音响播放,亲友闭目聆听,笑声与抽泣声交织,哀思被赋予温度。落葬环节也不再是“一二三鞠躬”的固定脚本,家属可选择撒一杯土、种一株苗、写一张 waterproof 的明信片投入墓碑旁的“时光邮筒”,一年后工作人员会寄回给写信人,让记忆完成一次闭环。有年轻丧子的母亲在第一年不敢拆信,第二年忌日才鼓起勇气,拆开看到一年前自己颤抖的笔迹:“亲爱的宝贝,今天是你离开的第365天,妈妈学会了做你喜欢的南瓜饼……”那一刻,她说自己终于相信告别不是终点,而是另一种形式的陪伴。

智慧管理,云端上的永恒家园

景仰园与高校数字考古实验室合作,用无人机与激光雷达对全园进行厘米级测绘,生成实时三维地图,墓位、树木、道路、管线一目了然。家属打开小程序,输入持证人姓名,即可导航到具体墓位,误差不超过三十厘米。系统还接入气象数据,若遇暴雨或大雪,自动推送预警,提醒亲友错峰祭扫。每逢中元或冬至,园区开通“代祭”直播,礼仪师手持稳定器,按家属事先写好的脚本擦拭碑面、敬献鲜花、三鞠躬,全程高清上传云端,无法到场的亲友在弹幕里打出“爸,我升职了”“奶奶,重孙会走路了”,屏幕那端香火袅袅,这一端泪光闪闪,时空被折叠成同一条隧道。

交通与服务,让探望像一次短途旅行

自驾可沿京新高速