北京昌平区公墓一览:山水环抱中的静谧归处

昌平自古被称作“京师之枕”,西北倚燕山,东南望温榆河,山水交汇的地貌让这里成为北京城北的“绿色屏障”,也赋予了公墓选址天然的静谧与灵秀。驱车沿京藏高速向北,出西关环岛不足十分钟,即可见层层松栢将城市喧嚣隔绝在外,陵园群落依山就势,与自然肌理融为一体,形成“园在林中、林在山中”的独特格局。

昌平现有经营性公墓七家,各有渊源与故事。最早的是始建于上世纪八十年代的佛山陵园,园区因背靠“佛顶山”得名,山形柔和如弥勒坦腹,春夏杜鹃漫山,秋冬松涛如海,是北京最早一批引入景观园林理念的墓园之一。自佛山之后,九三年建成的天寿陵园选址更靠近天寿山余脉,因而取“天寿”二字,暗含“得天之寿、福泽绵长”之意;园区在2003年进行大规模生态改造,开辟出草坪葬、花坛葬、树葬等节地片区,成为北京节地生态安葬试点样板。

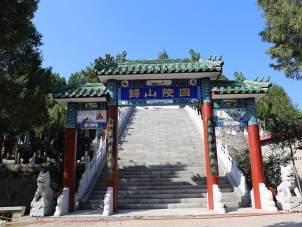

若从昌平城区继续向东北行驶十三公里,过兴寿镇桃林村,便进入景仰园骨灰林。此处原为明代皇家敕建的“敕赐广通寺”旧址,古刹虽不复存,但遗存银杏双株已历五百余年,胸径合抱,春秋金黄覆地,成为园区最具辨识度的自然地标。景仰园依山分三层台地,台地高差约十八米,自南向北层层抬升,取“步步登高”之意,置身最上层可俯瞰整座山谷,视野开阔而不显空旷,符合中国传统“藏风聚气”的山水葬法。

继续沿怀昌路北上至桥梓村,泰康之家·纪念园则展现出另一种现代纪念美学。园区由知名建筑师集群设计,以“生命是一束光”为理念,将墓区拆解为若干几何光庭,白色石材与暖木格栅交替,天光自顶部洒下,形成静谧的光影通道。与传统碑石阵列不同,这里采用低矮卧碑与可坐式长椅结合,祭扫者可在同高度与逝者“对话”,心理距离被悄然拉近。泰康园区同时配置智慧云系统,线上实景献花、留言可同步至现场电子屏,让无法到场的亲友也能参与纪念仪式,兼顾科技温度与人文关怀。

再往西北行至南口镇,居庸关长城脚下静静坐落着凤凰山陵园。园区海拔自180米逐级抬升至280米,形成天然“座椅”格局,北高南低,可远眺关沟七十二景。得益于山区小气候,这里春季山桃、山杏比平原晚谢两周,形成“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的反差之美。凤凰山主打自然石葬,取原地花岗岩经简单切割,保留石皮肌理,碑文以阴刻行书刻于自然石面,碑石与山岩浑然一色,远看仿佛长城砖石散落林间,实现“碑就是山、山就是碑”的意象融合。

与凤凰山之野趣相对,位于十三陵镇悼陵监村的盘龙台公墓则显皇家余韵。明代建陵时,曾在此设“监”守护陵寝,故村名保留“悼陵监”。公墓距德陵仅八百米,神道石像生隐约可见,使园区自带历史纵深。盘龙台最突出的是“一陵带九园”布局,主轴线借用德陵神道朝向,九座墓园组团沿轴线两侧次第铺陈,形成微缩版“陵寝—寝园”格局,既体现对传统礼制的尊重,也让普通市民得以共享皇家山水。

许多市民关心交通与后续管理。昌平区民政局近年开通“祭扫直通车”,每年清明、中元、冬至三个集中时段,在地铁昌平线西山口站、南邵站设免费接驳点,高峰期六分钟一班,直达佛山、天寿、景仰园等主要墓园;各陵园也推出“云祭扫”平台,实名认证后可预约代客擦拭、献花、系黄丝带等服务,费用透明公示。对于生态葬,昌平区继续执行市财政补贴:树葬、花坛葬每份骨灰奖补四千元,草坪葬奖补两千元,海葬补贴更是高达六千元,并赠送随船告别仪式,减轻家庭负担的同时,也逐步改变“厚葬”的传统观念。

在北京城市总体规划中,昌平被赋予“西北部生态屏障”职能,未来新增建设用地指标极为有限,传统扩地型墓园已不可持续。昌平区民政局表示,下一步将推动“嵌入式”公益性骨灰堂