昌平兴寿凤凰山陵园:京北风水宝地,安放思念的静谧花园

在北京中轴线正北,昌平兴寿凤凰山陵园依山就势铺展,四周九峰环抱,状若凤凰展翅,自古被堪舆家称为“九龙朝凤”格局。清晨六点半,第一缕阳光掠过金顶山脊,松柏的清香混着野花气息扑面而来,墓区石阶像被镀上一层柔金。许多家属说,第一次踏进这里,耳边的城市喧嚣像被瞬间关掉,只剩风掠松针的沙沙声,那份安宁让悲伤也悄然柔软。

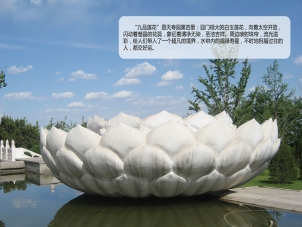

陵园占地五百余亩,却仅开放不足三成作为墓位,其余尽留作原生林地与纪念公园。行山道以“曲则有情”的理念蜿蜒,每转一道弯,便见一片不同景色:春可赏山桃,夏有紫槐,秋看黄栌,冬望晴雪。墓碑不再整齐划一,而是依地形错落嵌入,或立于岩畔,或隐于花径,仿佛先人也成了山林的一部分。园区推行“生态葬+自然纪念”模式,可降解骨灰坛与树根共生,三年即成一棵新槐,家属可在树旁挂上一枚铜制风铃,风吹铃响,便是对话。

为了让每一次告别都庄重而温暖,昌平兴寿凤凰山陵园自建了二千平方米的阳光告别厅。整面落地玻璃直面山景,穹顶采用半透光膜,白天阳光如瀑,夜晚星河低垂。礼仪师会提前与家属沟通生平故事,把老照片、手写信、甚至钓鱼竿、旧吉他布置成一座“回忆小岛”,让告别像一场小型展览。音乐不再只是哀乐,可以是爷爷最爱的《莫斯科郊外的晚上》,也可以是女儿写给妈妈的原创曲。很多客人结束仪式后没有立即离开,而是在咖啡厅要一杯手冲,透过窗看远处山脊线,把眼泪和咖啡一起咽下,再慢慢起身。

除了情感关怀,园区在数字化管理上也走在前列。每个墓位配有NFC芯片,手机轻触即可查看电子家谱、生前影像、留言板;清明冬至无法到场的亲友,可预约“云祭扫”——全景相机与5G回传让千里之外的人实时同步献花、点烛。系统还上线“AI人生剪影”功能,只要上传十几段文字与音频,即可生成三分钟的动态影像,在告别厅投影,仿佛逝者亲自到场道谢。科技并未冲淡温度,反而让牵挂突破时空。

在交通配套方面,昌平兴寿凤凰山陵园距京藏高速十三陵出口仅八公里,市区自驾四十分钟可达;每周六日加开“思念巴士”,从德胜门直达园区,车窗沿途经过蟒山、十三陵水库,不少家属把这段旅程当成与亲人的最后一次郊游。陵园内部实行人车分流,灵车与观光电瓶车各行其道,步道铺设减震胶垫,轮椅亦可平稳推行;雨天提供共享雨伞与烘干室,细节之处尽显人文。

更值得一提的是,凤凰山陵园将“节地生态”写入长远规划。未来五年,园区将陆续把传统碑位升级为草坪葬、花坛葬、竹林葬,预计新增绿化八万平方米,并引入雨水回收、太阳能照明系统,实现碳中和运营。每一块生态葬区域都会建立“生命驿站”,存放可翻阅的生平手册与种子纸,家属可随时取一枚回家种下,让记忆在窗前发芽。对许多年轻人而言,这种方式不再沉重,而是一场关于生命教育的温柔接力。

温情服务,让告别成为疗愈的旅程

从接待、选位、设计、礼仪到后期祭扫,陵园提供“一对一”生命策划师服务。策划师多拥有心理学或社会工作背景,他们更像倾听者,先帮家属梳理情绪,再讨论仪式细节。为了减轻经济压力,园区推出“公益花坛葬”,每例仅收成本,并提供可降解骨灰坛与集体追思仪式;对于孤寡老人与未成年人,则全额减免。每年清明,这里举行的“风筝祭”已成为昌平区特色公共文化活动,五彩风筝写满思念,在凤凰山脊同步放飞,场面震撼又治愈。

四季活动,让陵园成为生命教育的课堂

凤凰山陵园相信,纪念不止于哀思,更应是对生的热爱。春天举办“山谷诗会”,邀请师生朗读逝者诗作;夏天开“星空露营”,讲述天文与生命轮回;秋天办“红叶手作”,用落叶压制书签;冬天围炉“围炉夜话”,分享家族故事。孩子们在游戏里理解告别,大人们在自然中学会释怀。许多学校把这里作为生命教育实践基地,让学生亲手种下一株纪念树,写下给未来自己的信,埋进时光胶囊。陵园不再是禁忌之地