昌平有的陵园:山水环抱间的宁静归处

在北京西北的昌平,燕山余脉与温榆河交汇,形成天然的“太师椅”格局,自古被堪舆家视为上吉之地。明代十三位帝王择此建陵,让昌平有了“京师枕脉”之名。这片土地依旧承袭着皇家规制与山水情怀,星罗棋布的陵园像一粒粒安静棋子,散落在青松与云霞之间,为城市提供一处可回望、可安顿的所在。

景仰园:龙脉之上的皇家视野

景仰园依十三陵之首长陵的轴线而建,与永乐大帝的陵寝共享一条“神道”。初入陵园,只见红墙灰瓦沿山势层层递进,宝顶下的月亮门仿佛将六百年光阴折叠。园区最妙的是“借景”——站在思安阁俯瞰,左右龙山、虎山对峙,远处天寿山主峰如屏,春夏之交云雾缭绕,恰似一幅淡彩水墨。工作人员说,这里全年PM2.5均值低于城区三分之一,松涛声替换了城市白噪音,很多祭扫者完成仪式后并不急着离开,而是在茶室泡一壶春茶,让心绪与山风一起沉降。

凤凰山陵园:坐看云起,卧听钟鸣

沿京新高速北行,在南口出口向西拐进一条樱桃谷,凤凰山陵园就藏在谷底。园区海拔从85米抬升到360米,形成天然“步步高升”之势。清晨六点,第一缕阳光穿过坛城广场的白塔,金色光斑在花岗岩石阶上跳跃,像无声的梵音。这里分区以“花”命名:樱棠、杏雨、梨雪……春秋两季,花瓣落在碑顶,像大自然亲手献上的供品。最受年轻家庭青睐的是“云岫台”,那一排排小型艺术碑像展开的书卷,面向峡谷,可远眺居庸关的剪影。许多逝者生前是老师、作家,家人说他们“换了间山景书房”,想来仍握笔沉思。

盘龙台公墓:台地式布局,藏风纳气

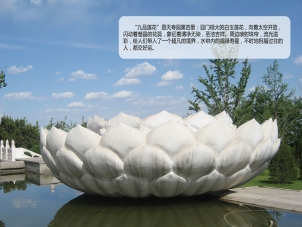

盘龙台得名于北面的“盘龙山”,山体由燕山期花岗岩构成,远眺如卧龙回首。陵园利用天然台地,设计出五级“梯田”,每一级都留有3米宽绿化带,既保证私密,又形成“层层护祖”之势。管理处在第四台地建了一条“记忆长廊”,顶部覆以玻璃,阳光透过紫藤洒在青石板上,斑驳陆离。每到冬至,工作人员会组织“点灯”仪式,千盏莲花灯沿台地边缘排列,暖光与山影交织,让寒冷的季节生出柔软的温度。

九里山公墓二区:城市近郊的温情过渡

如果你不想把离别交付给遥远山岭,九里山公墓二区提供了另一种选择。它距地铁昌平线南邵站仅四公里,公交直达,却同样被群山半抱。园区入口是一条七百米长的银杏大道,深秋时满地金黄,像为离别铺上的柔软地毯。设计团队把原有村落老井、石碾保留下来,改造成“故乡广场”,让老昌平人既能祭扫,也能在记忆场景中重逢童年。近年推出的“生命故事盒”服务,可将逝者生前的影像、手写信封装入防水匣,埋于树下,十年内亲属可随时预约“开盒追思”,让记忆有了可生长的年轮。

选陵三问:距离、承价、情感

在昌平选陵园,本地人常提“三问”。第一问距离:从市区出发,走京藏或京新,早高峰后一小时左右可达,祭扫当日往返并不辛苦。第二问承价:传统立碑双穴占地0.8㎡,均价5—8万;节地树葬、花坛葬则1—3万即可,政府补贴后更低,经济压力可控。第三问情感:有人重风水,要背山面水;有人重日常维护,希望园区四季有花;也有人只想离亲人近一点,哪怕墓位小些。把三问想清,再结合实地踏勘,多半就能做出不悔的决定。

四季看山,生死皆风景

春末,走在昌赤路,两侧山桃谢了,杏花却正浓,粉白花瓣落在陵园灰砖上,像温柔的提醒;盛夏,暴雨来得急,雨后的十三陵水库会腾起一条白雾,山下的陵区被洗净尘埃,松脂香格外清澈;深秋,枫叶