昌平九龙山公墓:静谧山水间的永恒家园

地理与风水双优的昌平九龙山公墓

昌平九龙山公墓位于北京昌平区崔村镇,背靠燕山余脉,前临京密引水渠,形成“山环水抱”的经典格局。园区海拔适中,春夏云雾缭绕,秋冬日照充足,传统堪舆学中称之为“藏风聚气”的宝地。自1998年开园以来,这里一直是北京北部市民安葬先人的首选之一,距离市区约40公里,自驾走京承高速或昌金路均可半小时直达,公交也能在地铁昌平线换乘后一站抵达,祭扫高峰日还有专线班车接驳,交通便利却不嘈杂。

园林式规划让思念有处安放

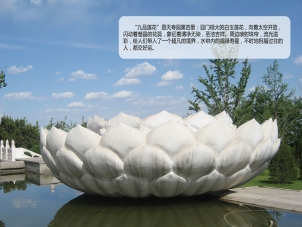

走进九龙山公墓,最先映入眼帘的是占地三万余平方米的中央草坪,四季常绿,与远处山脊线连成一片。设计者借鉴了西方纪念公园理念,把传统立碑、艺术雕塑、草坪葬、树葬有序分区,既保留肃穆,又弱化压抑。主干道以灰色花岗岩铺就,雨天不积水,轮椅可平稳通行;支路则采用碎拼卵石,一步一景,引导脚步放慢。春季山桃花开,园区会举行“花瓣祭”,用可降解的纸花瓣代替纸钱;深秋枫叶正红,工作人员会收集落叶制成纪念书签赠予家属,在细节里传递环保与温情。

多元葬式承载不同信仰与文化

为满足“入土为安”到“回归自然”的不同需求,九龙山公墓提供十余种安葬方式:传统龙凤碑端庄厚重,选用昌平本地花岗岩,硬度高、耐风化;艺术定制碑则可把逝者生前爱好雕刻成书页、钢琴、帆船等形状,让告别变成故事的延续。草坪葬区不设高碑,仅以卧石记录姓名,周围撒满二月兰种子,五月成片蓝紫花海,成为摄影者镜头下的“昌平小伊犁”。树葬区选用银杏与元宝枫,二十年后将形成金色步道,既庇荫后人,也实现绿化认领。对于信仰佛教的家庭,园区北侧设“静檀苑”,可安放小型骨灰龛,并定期请法师诵经回向,氛围庄严肃穆。

智慧祭扫让追思跨越时空

在数字化时代,九龙山公墓率先上线“云祭扫”平台,家属实名认证后可建立线上纪念馆,上传生平照片、音频与家族故事,生成二维码镌刻在实体墓碑侧边。清明、中元、冬至三节,园区提供免费代亲祭扫服务,过程全程录像并加密回传;无法到场的海外游子,也能通过VR全景实时参与,实现“异地同步鞠躬”。园区还与首都高校合作开发AI语音合成,只需提供30秒原声,就能模拟逝者音色朗读家书,让“对话”成为可能,却又不违背公序良俗。

服务细节体现人文关怀

从接待大厅到墓区全程无障碍通道,扶手每隔二十米设置休息座椅;冬季提供轮椅棉套与姜茶,夏季则备有遮阳伞与藿香正气水。业务办理采用“一窗通办”,选位、刻字、瓷像、绿化、安葬、后期维护可一次性签约,平均耗时不超过四十分钟。园区承诺“十年质保”,墓碑若出现开裂、褪色免费维修;绿化若有斑秃,两季内补植到位。每年春季举行“公众开放日”,邀请市民参观节地生态示范区,现场科普殡葬改革政策,让“死亡教育”不再讳莫如深。

价格透明与公益并举

九龙山公墓执行北京市发改委指导价,传统双穴墓起价在三万余元,含二十年管理费;草坪葬、花坛葬等生态葬式低于万元,并赠送可降解骨灰罐。对于低保、孤寡、见义勇为人士,园区划定“公益区”,仅收成本价,至今已累计提供五百余个穴位。为了让市民“先了解再决定”,官网每日更新剩余墓位信息,价格、朝向、面积一目了然,避免中介加价。园区还与保险公司合作推出“殡葬服务险”,分期缴费锁定未来价格,抵御通胀风险。

四季活动连接家族情感

清明诗会、端午挂五彩、中秋放荷灯、重阳敬长寿面……九龙山公墓把传统节日与生命教育结合,邀请家属回到园区,不只是扫墓,更是团聚。孩子们在手作课堂折柳编花环,听志愿者讲“老北京人祭祖的故事”;青年则在“时光邮局”写下给未来自己的信,投入密封箱,二十年后可凭身份证开启。每一次活动结束,工作人员会把现场照片制成电子明信片,发送到每个家族邮箱,