清明踏青到陵园:在苍松与石碑间读懂生命教育的意义

春风吹拂,为何走向陵园

清明假期,多数家庭选择郊游赏景,却鲜少想到踏入陵园。在松涛与碑影之间行走,更能体会“向死而生”的分量。陵园并非沉重符号,而是被季节唤醒的生命课堂:新草顶开石缝,杏花掠过碑顶,一切都提示着延续与更替。踏青若只去人潮汹涌的公园,便少了与自我对话的安静时刻;而陵园宽阔、小径幽深,正适合放慢脚步聆听内心。孩子提问“石碑后面是什么”,家长无需回避,借助现场实景讲述血脉故事,比任何说教都鲜活。把祭扫当作春日仪式,既追思先人,也重启自己对光阴的敬畏。

松柏深处,藏着家族的年轮

走进墓区,最先映入眼帘的往往是成排的松柏。它们像沉默的族谱,用年轮记录几代人的聚散。长辈会指着相邻的两棵树说:“这是你曾祖父手植,那一棵是你外公补种。”树与碑相互守望,把抽象的血缘化为可触摸的绿意。许多陵园在规划时特意保留原生树种,让先人的栖息之所与地貌共生;春日松粉飘洒,像一封封跨越时空的信笺。若俯身察看,会发现一些无人祭扫的老墓前,也有工作人员定期清理、献花,这种“代孝”服务让孤寂的角落重获温度。家族成员在碑前合掌、在树下合影,其实都在完成一次“根系”的确认:我们从哪里来,又将归往何处。

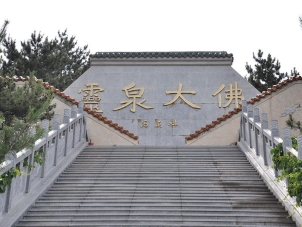

碑林之间,静听城市的历史回声

不少老公墓毗邻老城区,碑铭里藏着地方志。抗击侵略的无名烈士、实业救国的纺织先驱、地震中遇难的平凡市民……他们的名字连成一条隐形的时间轴。清明当天,陵园常联合学校举行“讲述碑刻故事”活动,让学生擦拭碑面、朗诵事迹,把枯燥的年代数字转化为可感知的呼吸与心跳。有人担心孩子太小会害怕,其实当死亡被置于群体叙事中,呈现的是勇气与担当,而非阴森。碑林更像一座露天图书馆,每一块花岗岩都是一页厚重的书;当人们用手指描红褪色的刻字,城市记忆便被指尖的温度重新点燃。

绿色殡葬,让告别归于泥土与花海

与传统水泥墓不同,生态葬区不设高冢,只铺草皮与花籽,碑体缩小成可降解的竹板,数年后与根须融为一体。清明前后,这里最先泛绿,远远望去像一片悄悄苏醒的草甸。家属把骨灰掺进特制陶粒,埋入指定深度,再种一株宿根花;来年此时,花开成景,祭扫变成赏花。城市管理者推广此举,既节约土地,也重塑“来自自然、归于自然”的观念。有人担心找不到祭扫坐标,陵园便建立二维码系统,手机扫一扫即可导航到花丛下的“记忆点”,并同步播放逝者生前录音。当告别不再依赖冰冷石材,思念便与四季风物一起拔节生长。

静默仪式,为心灵建造缓冲带

陵园在清明节会刻意调低广播音量,停用手机外放,倡导“无声祭扫”。纸钱换鲜花,鞭炮换风铃,把喧闹留在门外。许多墓位前出现“时空信箱”,家属把写给逝者的信投入其中,集中封存十年后深埋,让未说完的话与土地一起陈酿。心理学研究表明,书写与封存的过程能显著降低哀伤指数;当文字脱离日常语境,悲伤也被赋予出口。夜色降临,陵园会点亮地灯,柔黄灯带勾勒出小径,像为思念留一条回家的光。人们坐在长椅上闭目,听远处虫鸣,心里升腾的并非恐惧,而是被照亮的安宁。

生命教育,从一次弯腰开始

清明返校后,老师常让学生带回一颗陵园松果或一片落叶,作为“生命观察笔记”的起点。孩子测量松果鳞片数量,记录一周内的开合变化,再对照祖辈的旧照片,理解“成长—衰老—新生”的循环。教育专家指出,死亡教育并非一次谈话,而是持续体验;陵园提供的正是真实场景。当学生亲手把落叶制成书签,他们会发现,所谓终点不过是另一段旅程的票根。越来越多的学校与陵园共建“生命教育实践基地”,开设“墓园园艺”“碑刻拓印”等课程,把沉重话题转化为动手探索。也许未来某一天,孩子再步入墓区,想起的是实验室里的松香与油墨,而非恐惧的阴影。